2025-02-27

水耕栽培における培養液管理:pHについて

シーシーエス株式会社の中川です。

1月28日、29日に施設園芸総合セミナー・機器資材展に出展いたしました。

2025年1回目の展示会です!

多くの方にブースにお立ち寄りいただき、

改めてお礼申し上げます。

今回の展示会では温室補光用のLED照明を中心に展示いたしましたが、

弊社は温室補光向けの照明販売のほか、

植物工場での栽培改善サポートも行っています。

お問合せいただいたお客様から話を伺うと

「なぜそのような管理をされているのだろう?」

と、疑問を持つことも多いのですが、

「現場ではきちんと野菜が生産できているので管理方法に問題はない」

と感じているお客様も多いようです。

今回は、私たちがお客様と話をしていて感じる疑問のうち、「培養液」についてお伝えします。

培養液の話は、2024年2月「肥料成分のバランスと改善」で

肥料バランスを知ることの重要性とチップバーンに関してお伝えしましたが、今回はpHです。

植物工場事業者の方の話を伺いますと、

ECは自動管理しているが、pHは管理していない場合がございます。

栽培環境が管理可能な植物工場で、なぜpHは自動管理にしないのでしょうか?

そこにリスクはないのでしょうか?

pHが適正値から外れた培養液は、植物のストレスになる可能性があるだけではなく、

特定肥料成分の吸収阻害や過剰吸収、肥料成分の不溶化(欠乏症発生)、

根の成長抑制のリスクがあります。

これは結果、生産性低下につながることを意味します。

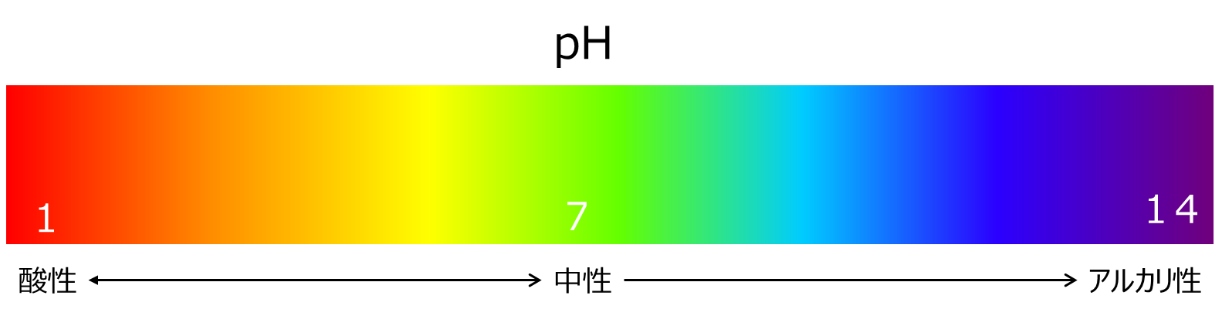

ところで、pHは酸性やアルカリ性などを示す指標と認識されていますが、

実際には何を示しているかご存じでしょうか?

答えは「水素イオン濃度指数」です。

では、pHが「1」上がると、この水素イオン濃度はどの程度増えるでしょうか?

2倍…?5倍…?もしくは増えない…?

…答えは、なんと10倍です!

数値で見たらたった「1」の違いでも、養液中では大きな変化が生じています!

このため「pHが大きく変動しても、いずれ元に戻るから大丈夫」と放置するのではなく、

pHの変動幅を極力抑えて、安定させた方が望ましいと、私たちは考えています。

この変動幅を安定させるには、pHを自動管理にすることもの1つの方法ですが、

pHの調整剤が多用されると、肥料成分のバランスが崩れることがあります。

弊社では、pHと肥料バランスの両面を考慮したサポートを実施しておりますので、

ご関心をお持ちの方は、一度、お問合せください。

●Facebook

展示会出展情報や徒然日記の更新のお知らせなど発信していますので

ぜひフォローをお願いします。

https://www.facebook.com/ccs.agri

- 2026/01/27

- メロンの植物工場のご紹介(株式会社上陣様)

- 2025/12/24

- 寒い冬に、暑い夏のお話

- 2025/11/26

- 温室補光の導入事例紹介(クニエダ株式会社様)

- 2025/10/27

- PF、PPF、PFD、PPFDって?

- 2025/09/26

- 施設園芸新技術セミナー・機器資材展in愛知への出展報告

- 2025/08/27

- 施設園芸新技術セミナー・機器資材展in愛知への出展のご案内

- 2025/07/29

- 品種に合わせた栽培環境についてと、お知らせ

- 2025/06/26

- 植物は梅雨好き!?

- 2025/05/29

- 青色? 緑色?

- 2025/04/30

- 補光の効果の可視化

- 2025/03/27

- 花より大福

- 2025/02/27

- 水耕栽培における培養液管理:pHについて

- 2025/01/30

- イチゴの植物工場のご紹介(有限会社鈴清土木様)

- 2024/12/24

- 適温と適地

- 2024/11/28

- イチゴと先入観

- 2024/10/29

- 植物マニア1号の学会発表(日本生物環境工学会)

- 2024/09/24

- 展示会の秋、学会の秋

- 2024/08/29

- 温室補光の導入事例紹介(株式会社無限大様)

- 2024/07/30

- 環境モニタリング、していますか?

- 2024/06/26

- 植物育成用照明選定について

- 2024/05/29

- 光のレシピと展示会情報

- 2024/04/24

- イチゴの苗づくりにも有効な照明

- 2024/03/26

- 植物育成の補光に重要なものと、新しい試み

- 2024/02/22

- 肥料成分のバランスと改善

- 2024/01/24

- 第45回 施設園芸総合セミナー・機器資材展に出展します

- 2023/12/25

- イチゴ栽培に適した環境とは

- 2023/11/13

- 光+スマート農業「温室の補光」×「環境制御」と 展示会情報

- 2023/10/24

- ≠照明販売 シーシーエスの植物育成事業って?

- 2023/09/25

- 農業WEEK2023に出展いたします