2025-04-30

補光の効果の可視化

シーシーエス株式会社の中川です。

先月のコラムで、「植物栽培の環境条件は1つだけ良くても生産量は上がらない」ということを記載いたしました。

温室での補光導入を考える際に、「光を増やすと、収量が増えるのか?」は、最も重要なポイントです。

今回はそれを確認し、効果の可視化のサポートを行った事例を紹介します。

クニエダ株式会社(以下、クニエダ)様は、

高圧ナトリウムランプでの補光を行いながら、バラの生産をされています。

高圧ナトリウムランプからLED照明に置き換えることで、

消費電力は現状よりも低減しつつ、補光の光強度を1.5倍以上にできるのですが、

「バラは、増やした光を活用するのか?」を当社の植物マニア1号とともに確認しました。

マニアックな装置を通して、バラと対話している植物マニア1号

この装置は葉を挟み、その葉に送る空気のCO2濃度と、葉に送った後に出てくる空気のCO2濃度を精密に測定し、

その葉がどれだけCO2を吸収したのか測定できます。

CO2の吸収量が多い=光合成の量が多い、と考えて、光合成の量をリアルタイムに調べることができます。

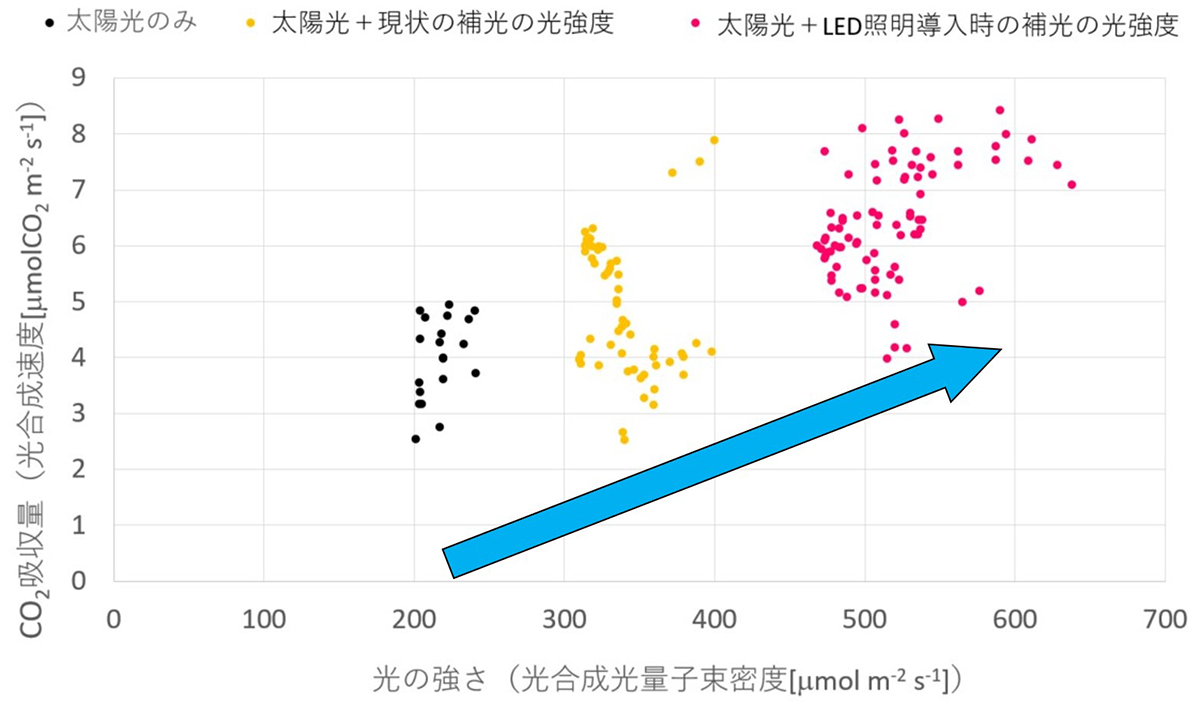

下記のグラフが測定結果です。

横軸が光の強さ、縦軸がCO2の吸収量(光合成の量)を表しています。

・太陽光のみ(●)

・太陽光+現状の補光の光強度(●)

・太陽光+LED照明置き換え時の補光の光強度(●)

の、3つの条件で測定をしました。

光の強さとバラの二酸化炭素(CO2)吸収量との関係

このグラフが示すように、光の強さが高くなると、CO2の吸収量は右肩上がりで増えることが確認できました。

これらのLED照明導入の効果を可視化したデータは、融資元への説明資料として、クニエダ様に活用頂きました。

補光はコストがかかる技術のため、確かなデータを元に、効果を見極めることが重要です。

一般的には栽培試験を行って収量への効果を確認しますが、半年、あるいはそれ以上の時間がかかる場合もあります。

もちろん、栽培試験をする目的は、

光が増えたことによる植物の反応の違いの確認や、環境制御の管理方法の変更など、

収量の確認以外にもございますが、

短期間に補光による成長促進効果が得られるのか?を確認するには、

今回ご紹介したような方法もございます。

こうしたサポートも提案の一環で行っておりますので、

ご関心をお持ちの方は、ぜひ一度、お問合せください。

●Facebook

展示会出展情報や徒然日記の更新のお知らせなど発信していますので

ぜひフォローをお願いします。

https://www.facebook.com/ccs.agri

- 2025/12/24

- 寒い冬に、暑い夏のお話

- 2025/11/26

- 温室補光の導入事例紹介(クニエダ株式会社様)

- 2025/10/27

- PF、PPF、PFD、PPFDって?

- 2025/09/26

- 施設園芸新技術セミナー・機器資材展in愛知への出展報告

- 2025/08/27

- 施設園芸新技術セミナー・機器資材展in愛知への出展のご案内

- 2025/07/29

- 品種に合わせた栽培環境についてと、お知らせ

- 2025/06/26

- 植物は梅雨好き!?

- 2025/05/29

- 青色? 緑色?

- 2025/04/30

- 補光の効果の可視化

- 2025/03/27

- 花より大福

- 2025/02/27

- 水耕栽培における培養液管理:pHについて

- 2025/01/30

- イチゴの植物工場のご紹介(有限会社鈴清土木様)

- 2024/12/24

- 適温と適地

- 2024/11/28

- イチゴと先入観

- 2024/10/29

- 植物マニア1号の学会発表(日本生物環境工学会)

- 2024/09/24

- 展示会の秋、学会の秋

- 2024/08/29

- 温室補光の導入事例紹介(株式会社無限大様)

- 2024/07/30

- 環境モニタリング、していますか?

- 2024/06/26

- 植物育成用照明選定について

- 2024/05/29

- 光のレシピと展示会情報

- 2024/04/24

- イチゴの苗づくりにも有効な照明

- 2024/03/26

- 植物育成の補光に重要なものと、新しい試み

- 2024/02/22

- 肥料成分のバランスと改善

- 2024/01/24

- 第45回 施設園芸総合セミナー・機器資材展に出展します

- 2023/12/25

- イチゴ栽培に適した環境とは

- 2023/11/13

- 光+スマート農業「温室の補光」×「環境制御」と 展示会情報

- 2023/10/24

- ≠照明販売 シーシーエスの植物育成事業って?

- 2023/09/25

- 農業WEEK2023に出展いたします