光と色の話 第一部

第32回 色差 と 均等色空間

世の中では、基準(目標)となる色に対して色ズレの程度(色差)を管理する必要があることが少なくありません。この時の「色ズレ」の許容判断については、直感的に解り易く手軽な方法としてよく使用されるのが、マンセル色票などを用いて、許容限界の色票を設定し、試料色と目視比較して評価する方法(視感測色法)です。しかし、管理目的によっては、客観的・定量的に、かつ長期間安定して評価・管理するには、不十分な場合も多くあるのが現実です(本連載第 27 回の註釈≪※2≫参照)。視感測色法の欠点をカバーしてその目的に応えるためには、色の種類によらずに「色ズレ」の程度(色差)を数値で表すことができれば非常に便利であると言えます。

色度図の色差不均等性と MacAdam の色弁別楕円

色度図上での 2 点間(異なる座標点間)の距離は、色と色の「差」を示すものと理解することができます。

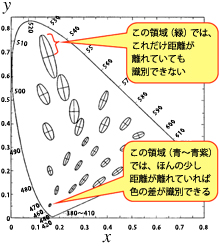

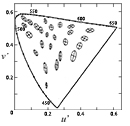

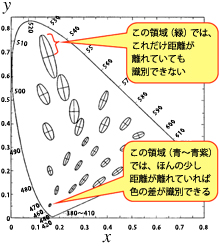

右図は、 MacAdam の色弁別楕円( 1942 年に米国の D.MacAdam 氏によって示された≪※7-1≫)と言われるものですが、 x y 色度図の中に大小の楕円が多数描かれています。これは、 x y 色度図の色差表示の不均等性を示すもので、様々な色(色度点)に対して、肉眼では区別がつかない色差の範囲を示しています。ただし、楕円群に対してのみ、スケールを 10 倍に拡大して描いてありますので注意して下さい。

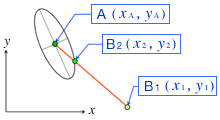

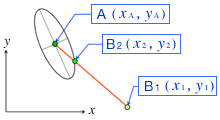

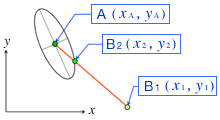

或る 1 個の楕円に着目して下さい。

楕円の中心(長軸と短軸の交点)の座標 ( xA , yA ) で指定される色 A と、 A とは異なる色度点の色 B について考えます。色 B の色度座標が楕円の外の遠くに離れている場合・・・ B1 ( x1 , y1 ) の場合・・・は、一目で異なる色であると分かりますが、 B の座標が A の座標に近づいて行くに従って色味が接近して行きます。そして、 B の座標が楕円の境界線上・・・B2 ( x2 , y2 ) ・・・まで来ると、ついに肉眼では二つの色の区別がつかなくなってしまいます。(もちろん、 B の座標が楕円の内部に入ってしまうと、区別がつきません。) つまり、色 A と色 B の区別がつくかつかないかの境界を示したものがこの MacAdam の色弁別楕円です。

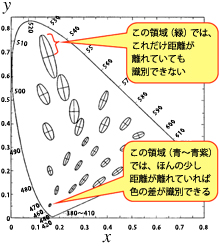

x y 色度図の全体図に示された楕円群は、図上の位置によって大きさが様々になっています。上部(緑色の表示領域)ではかなり大きいのに対して左下部(青~青紫の表示領域)では非常に小さくなっています。これは、色の種類(色度図上の位置)によって、色度図上の距離と、肉眼による色差の感覚が一致していない(均等色差空間になっていない)ということを示しています。

つまり、色度図上での 2 色間( 2 点間)の距離が同じであっても、青領域では区別できる(色弁別楕円の外になる)のに、緑系統の色では、区別ができない(色弁別楕円に含まれてしまう)ということが起こる訳です。また或る特定の色に固定して考えても、弁別域が楕円になっているということは、色ズレの方向によって、色差の感覚と色度図上の距離とが一致していないということを示しています。

従って、座標上の色度点間の距離で色差を表した場合 x y 色度図では色の種類と色ズレの方向を逐一指定しなければならず、極めて煩わしいことになってしまいます。

XYZ 表色系は、科学的理論と実験に裏付けられた客観的・定量的な表色系で、非常に細かく色を表示できる基本的に優れたシステムなのですが、「色差」を扱うにはこのような大きな欠点がある訳です。≪※1≫

均等色空間への改善

このような欠点を克服し、色の種類(色度図上の位置)や色ズレの方向によらず、色空間の座標上の 2 点間距離と肉眼での色差感とが一致するようにすることができれば、どの色に対しても色差を示す数値(座標上の 2 点間の距離)を示すだけで統一的に「色ズレ」を定量的・客観的に取り扱うことができ、「色ズレ」の管理に極めて有用なツールとして利用できることになります。

このような事情から色表示空間の色差均等性向上の検討が重ねられました。

歴史的には、CIE 1960 USC 色度図 ( uv 色度図 ) ≪※2≫、CIE 1964 U*V*W* 色空間 ≪※3≫などが提案・採択され、学会や産業界で実際に使用されてきたのですが、これらの色度図、色空間は、色差均等性がある程度改善されたとはいえ、理想に対してはまだ遠いのが実態でした。その後も継続的に改善が検討され、CIE では 1976 年に二種の均等色空間、CIE 1976 L*u*v* 色空間 ( CIELUV 色空間 ) と CIE 1976 L*a*b* 色空間( CIELAB 色空間 ) が採択されました。理屈から言えば、採択されるのは一種のみとなるべきなのですが、これら二種の色空間は、それぞれ全く異なった発想から構築されたもので、双方ともまだ理想の均等色空間とまでは言えず、その特徴(長所・欠点)も異なっており、お互い甲乙つけ難いため、結果的には両者とも同時採択となったようです。この二種の均等色空間は、(それぞれ異なった欠点を持ちながらも)1976 年以降の基本的な均等色空間として、今日まで広く実用されてきています。≪※4≫

CIE 1976 L*u*v* 色空間 ( CIELUV 色空間 )

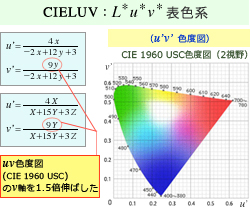

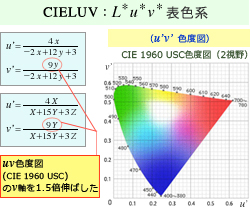

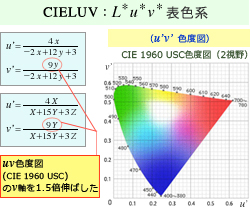

CIE 1976 L*u*v* 色空間 ( CIELUV 色空間 ) は、CIE 1960 USC 色度図 ( uv 色度図 ) ≪※2≫の縦軸( v 軸 )を 1.5 倍に引き伸ばして u ' v ' 色度図とし、これを CIE 1964 U*V*W* 色空間に適用して色差均等性を向上させたものです。

ただし、Y 、u ' 、v ' は試料物体の刺激値および色度であり Yn 、u 'n 、v 'n は同一条件下における完全拡散反射面(基準白色面)の刺激値および色度です。

u*v* 色度座標は、物体色の色度表示として、基準白色面(完全拡散反射面)の色度すなわち白色照明光源の座標を原点 ( u*n , v*n )=( 0 , 0 ) として、その光源によって照明された物体によって反射光がどれだけ「色づく」かを、色差が均等になるようにして示したもの、というのが上の定義式の意味です。≪※6≫

CIE 1976 L*a*b* 色空間 ( CIELAB 色空間 )

CIE 1976 L*a*b* 色空間 ( CIELAB 色空間)は、上述の CIE 1976 L*u*v* 色空間( CIELUV 色空間 ) とは全く異なったアプローチによるもので、次の変換式によって3 次元直交座標 ( L*a*b* ) で物体色表示の均等色空間を定義しています。

ただし、X 、Y 、Z は試料物体の三刺激値で、Xn 、Yn 、Zn は、完全拡散反射面(基準白色面)に対する三刺激値です。この座標変換の結果、a*b* 色度図(右図)上では、a* の+方向が赤、-方向が緑、b* の+方向が黄、-方向が青、という配置になっています。この配置は、我々人間が認識する心理的な補色の関係(赤と緑、青と黄)になっています。

CIE 1976 L*u*v* 色空間 ( CIELUV 色空間 ) の場合と同様に、a*b* 色度座標は、物体色の色度表示として、基準白色面(完全拡散反射面)の色度すなわち白色照明光源の座標を原点 ( a* , b* )=( 0 , 0 ) とし、その光源によって照明された物体によって反射光がどれだけ「色づく」かを、色差が均等になるようにして表示しています。≪※6≫

明度指数 L* については、 CIE 1976 L*u*v* 色空間 ( CIELUV 色空間 ) と同じ定義になっていますが、色度 a* 、b* については、三刺激値に対して全く異なる形で 1 / 3 乗という非線形演算を施すことによって、均等色空間を実現しています。

地球儀になぞらえると、地軸が明度軸(北極が真っ白、南極が真っ黒)、経度方向が色相の配置になっています。また、地球儀を地軸に垂直な平面で輪切りした断面が a*b* 色度図であると言えます。

色差の算出 と 色ズレ検査への応用

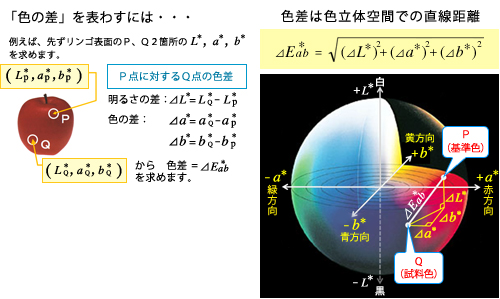

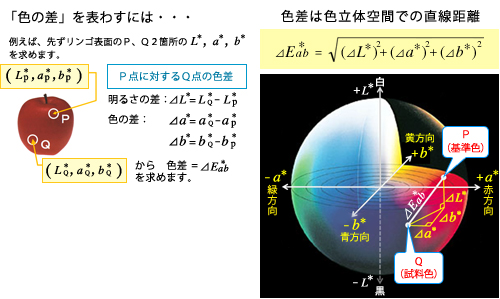

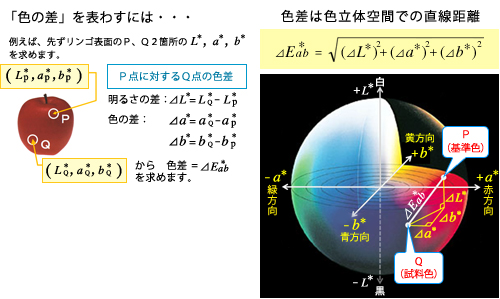

複数の 2 色の間の色差は、均等色空間の座標距離で表すことができます。

以下は CIE 1976 L*a*b* 色空間 ( CIELAB 色空間 ) を例にとって説明します。

今、色 P と Q の座標値がそれぞれ、P ( L*P , a*P , b*P ) 、Q ( L*Q , a*Q , b*Q ) であるとしますと、両者の色空間の座標点間の距離が色差 ⊿E*ab ですから

で求めることができます。 (ただし ⊿L* = L*Q - L*P 、 ⊿a* = a*Q - a*P 、 ⊿b* = b*Q - b*P )

CIE 1976 L*u*v* 色空間 ( CIELUV 色空間 )における色差 ⊿E*uv も同様にして計算されます。

実際の色ズレ検査においては、色彩計によって色基準試料 P の測色値 ( L*P , a*P , b*P ) および評価対象試料 Q の測色値 ( L*Q , a*Q , b*Q) を求め、これらの測色データから色差 ⊿E*ab を算出することによって、客観的、定量的に、かつ長期的に安定して検査を行うことが可能になります。

⊿E*ab の値と肉眼での色差感との関係はおおよそ下の表のような対応関係になっていますが、色の種類を指定することなく、⊿E*ab の値のみで精緻な色ズレ管理ができることが実用面での大きな利点になっています。

注釈

≪※1≫ “加法混色との相性” と “色差均等性” の二律背反

x y 色度図( XYZ 表色系)は、客観的・定量的に、非常に細かい精度で色を表示できるという大きな特長があるのですが、更に、(本連載の第 27 回の註釈≪※5≫で延べましたように)加法混色との相性が良いという特長も持っています。加法混色との相性の良さは、 XYZ 表色系( Yxy 表色系 ) が数学的に線形空間( linear space )であることによっています。

L*a*b* 表色系は、座標変換式として、 1 / 3 乗等の非線形演算を施すことによって色差均等性を改善することの代償として、加法混色との相性を破棄していると言えます。(加法混色との相性と、色差均等性は両立せず、二者択一であるということが言えます。)

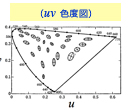

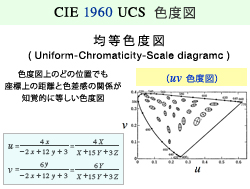

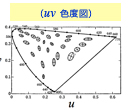

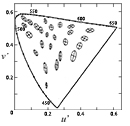

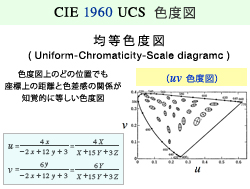

≪※2≫ CIE 1960 USC 色度図 ( uv 色度図 )

・・・色度図から均等色度図( Uniform Chromaticity Scale diagram )への座標変換

CIE において最初( 1960 年)に提案・採択されたのが CIE 1960 USC 色度図と呼ばれるものです。これは、x y 色度図を、以下の数式によって数学的に座標変換することによって、MacAdam の色弁別楕円の大きさのバラツキを小さく抑えたものです。座標変換後の新しい色度( u , v )は、XYZ 表色系の色度値( x , y ) あるいは 三刺激値 X 、Y 、Z いずれからでも換算可能です。

この座標変換処理については、座標位置にかかわらず、大きさの異なる楕円群が、全て半径の等しい円に変換されることが理想なのですが、図を比較して分かりますように、“まし” になってはいますが、まだ円にはなりきらず、かつ楕円の大きさのバラツキもかなり認められます。

領域を分割して領域ごとに異なる変換式を採用したり、あるいはもっと複雑な変換式を適用するなどすれば、理論的にはもっと理想に近づくはずですが、実際の運用を考えれば、できるだけ簡単な変換手続きであるに越したことはない訳で( 1960 年当時は現在のような便利な計算器もありませんでしたので尚更です)、上述の変換式が採択された訳です。

≪※3≫ 均等色空間( Uniform Color Space )としての CIE 1964 U*V*W* 色空間

CIE 1960 USC 色度図( u , v )は、 x y 色度図における(色相と彩度に関する)不均等性をかなり改善してはいますが、明度の要素については考慮されていません。従って、明度の要素も含んだ色差の均等性・・・これを均等色空間( Uniform Color Space )と呼びます・・・が検討され、1964 年にU*V*W* という均等色空間が採択されました。

ただし、 u 、v は試料物体の色度( CIE 1960 USC 色度)であり、un 、vn は同一条件下における完全拡散反射面(基準白色面)の色度です。

明度に対応するのは刺激値 Y (物体色については視感反射率値)になる訳ですが、Y 値に 1 / 3 乗という非線形演算を含む変換処理を施して、肉眼による“明るさ感”に対応付けた明度指数 W* を導入しています。W* の値はマンセル明度 V のほぼ10倍に対応する関係になっています。

更に明度指数 W* を色度 ( U* , V* ) に組み入れることによって、色相と彩度の要素においてもCIE 1960 USC 色度図 ( u , v ) に対して色差均等性を改善していると言えます。U*V* 色度図は、物体色の色表示空間であり、白色照明光源の座標を原点( u'n , v'n ) =( 0 , 0 ) として、その光源によって照明された物体によって反射光がどれだけ「色づく」かを色差が均等になるようにして示したもの、というのが上の定義式の意味と言えます。

このようにして実現された均等色空間 ( U*V*W* ) において、 2 種の色 ( U*1 , V*1 , W*1 ) 、 ( U*2 , V*2 , W*2 ) の色差 ⊿E が、色空間の 2 点間の距離として以下のように計算されます。

このCIE 1964 U*V*W* 色空間は、1976 年に更に改善された色空間 ( L*u*v* 色空間 および L*a*b* 色空間 ) が採択されるまで産業界で広く使われました。

≪※4≫ 1976 年以降の均等色空間改善の検討

1976 年に採択された二種の均等色空間のそれぞれの改善については、もちろん継続的に検討されてきており、1988 年の CMC ( l : c ) 色差式、1994 年の CIE 94、2001 年の CIE DE 2000 というように新しい色空間が提案され、色差の均等性が徐々に改善されてきています(詳細説明は省略)が、やはりまだ理想という訳ではなく、今日でも改善の検討が続けられています。

≪※5≫ 暗い色の場合

1976 年の 2 種の均等色空間において、暗い色の場合 ( X / Xn ≤ 0.008856 、Y / Yn ≤ 0.008856 、Z / Zn ≤ 0.008856 )には本文中の定義式は適用できず、別の修正補正式で計算されます。(ここでは詳細説明は省略します。)

≪※6≫ 物体色表示空間における照明光

1976 年採択の 2 種の均等色空間による物体色表示 ( L*u*v* 色空間 、 L*a*b* 色空間 ) は、いずれも照明光源の色度を原点として物体の色を表示するものです。つまり、これらの均等色空間は、物体を照明する光源が、いわゆる白色光であることが前提になっており、この前提において、照明光源の座標を原点( 0 , 0 )に設定する合理性があると言えます。現実には白色光源とは言い切れない光源で照明した場合にも、これらの座標表示が使われているのを見かけることがありますが、その妥当性については検討の余地があるように思われます。

≪※7≫ 出典

≪※7-1≫ 原論文

MacAdam, D.L., Visual sensitivities to color differences in daylight, J.Opt. Soc. Am. 32, 247 - 274 (1942).

「色彩工学」第 2 版 大田登著 東京電機大学出版局 p.118 図 5 (4.1)

「色彩学の基礎」 山中俊夫著 文化書房博文社 p.91 図 6.2

「色彩学概説」 千々岩英彰著 東京大学出版会 p.61 図 2.9

≪※7-2≫ 原論文

Wyszecki, G., and Stiles, W.S., Color Science : Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae, John Wiley & Sons, New York, (1st ed.) 1967; (2nd ed.) 1982.

「色彩工学」第 2 版 大田登著 東京電機大学出版局 p.119 図 6 (4.1)

「色彩学の基礎」 山中俊夫著 文化書房博文社 p.93 図 6.3

「色彩学概説」 千々岩英彰著 東京大学出版会 p.61 図 2.10

≪※7-3≫ 原論文

富永守, ライティングハンドブック(照明学会編), 4.2 色の表示方法,

pp.58 - 64, オーム社, 東京, 1987.

「色彩工学」第 2 版 大田登著 東京電機大学出版局 p.119 図 6 (4.1)

「色彩学の基礎」 山中俊夫著 文化書房博文社 p.93 図 6.3

「色彩学概説」 千々岩英彰著 東京大学出版会 p.61 図 2.10

光と色の話 第一部

第32回 色差 と 均等色空間

世の中では、基準(目標)となる色に対して色ズレの程度(色差)を管理する必要があることが少なくありません。この時の「色ズレ」の許容判断については、直感的に解り易く手軽な方法としてよく使用されるのが、マンセル色票などを用いて、許容限界の色票を設定し、試料色と目視比較して評価する方法(視感測色法)です。しかし、管理目的によっては、客観的・定量的に、かつ長期間安定して評価・管理するには、不十分な場合も多くあるのが現実です(本連載第 27 回の註釈≪※2≫参照)。視感測色法の欠点をカバーしてその目的に応えるためには、色の種類によらずに「色ズレ」の程度(色差)を数値で表すことができれば非常に便利であると言えます。

色度図の色差不均等性と MacAdam の色弁別楕円

色度図上での 2 点間(異なる座標点間)の距離は、色と色の「差」を示すものと理解することができます。

右図は、 MacAdam の色弁別楕円( 1942 年に米国の D.MacAdam 氏によって示された≪※7-1≫)と言われるものですが、 x y 色度図の中に大小の楕円が多数描かれています。これは、 x y 色度図の色差表示の不均等性を示すもので、様々な色(色度点)に対して、肉眼では区別がつかない色差の範囲を示しています。ただし、楕円群に対してのみ、スケールを 10 倍に拡大して描いてありますので注意して下さい。

或る 1 個の楕円に着目して下さい。

楕円の中心(長軸と短軸の交点)の座標 ( xA , yA ) で指定される色 A と、 A とは異なる色度点の色 B について考えます。色 B の色度座標が楕円の外の遠くに離れている場合・・・ B1 ( x1 , y1 ) の場合・・・は、一目で異なる色であると分かりますが、 B の座標が A の座標に近づいて行くに従って色味が接近して行きます。そして、 B の座標が楕円の境界線上・・・B2 ( x2 , y2 ) ・・・まで来ると、ついに肉眼では二つの色の区別がつかなくなってしまいます。(もちろん、 B の座標が楕円の内部に入ってしまうと、区別がつきません。) つまり、色 A と色 B の区別がつくかつかないかの境界を示したものがこの MacAdam の色弁別楕円です。

x y 色度図の全体図に示された楕円群は、図上の位置によって大きさが様々になっています。上部(緑色の表示領域)ではかなり大きいのに対して左下部(青~青紫の表示領域)では非常に小さくなっています。これは、色の種類(色度図上の位置)によって、色度図上の距離と、肉眼による色差の感覚が一致していない(均等色差空間になっていない)ということを示しています。

つまり、色度図上での 2 色間( 2 点間)の距離が同じであっても、青領域では区別できる(色弁別楕円の外になる)のに、緑系統の色では、区別ができない(色弁別楕円に含まれてしまう)ということが起こる訳です。また或る特定の色に固定して考えても、弁別域が楕円になっているということは、色ズレの方向によって、色差の感覚と色度図上の距離とが一致していないということを示しています。

従って、座標上の色度点間の距離で色差を表した場合 x y 色度図では色の種類と色ズレの方向を逐一指定しなければならず、極めて煩わしいことになってしまいます。

XYZ 表色系は、科学的理論と実験に裏付けられた客観的・定量的な表色系で、非常に細かく色を表示できる基本的に優れたシステムなのですが、「色差」を扱うにはこのような大きな欠点がある訳です。≪※1≫

均等色空間への改善

このような欠点を克服し、色の種類(色度図上の位置)や色ズレの方向によらず、色空間の座標上の 2 点間距離と肉眼での色差感とが一致するようにすることができれば、どの色に対しても色差を示す数値(座標上の 2 点間の距離)を示すだけで統一的に「色ズレ」を定量的・客観的に取り扱うことができ、「色ズレ」の管理に極めて有用なツールとして利用できることになります。

このような事情から色表示空間の色差均等性向上の検討が重ねられました。

歴史的には、CIE 1960 USC 色度図 ( uv 色度図 ) ≪※2≫、CIE 1964 U*V*W* 色空間 ≪※3≫などが提案・採択され、学会や産業界で実際に使用されてきたのですが、これらの色度図、色空間は、色差均等性がある程度改善されたとはいえ、理想に対してはまだ遠いのが実態でした。その後も継続的に改善が検討され、CIE では 1976 年に二種の均等色空間、CIE 1976 L*u*v* 色空間 ( CIELUV 色空間 ) と CIE 1976 L*a*b* 色空間( CIELAB 色空間 ) が採択されました。理屈から言えば、採択されるのは一種のみとなるべきなのですが、これら二種の色空間は、それぞれ全く異なった発想から構築されたもので、双方ともまだ理想の均等色空間とまでは言えず、その特徴(長所・欠点)も異なっており、お互い甲乙つけ難いため、結果的には両者とも同時採択となったようです。この二種の均等色空間は、(それぞれ異なった欠点を持ちながらも)1976 年以降の基本的な均等色空間として、今日まで広く実用されてきています。≪※4≫

CIE 1976 L*u*v* 色空間 ( CIELUV 色空間 )

CIE 1976 L*u*v* 色空間 ( CIELUV 色空間 ) は、CIE 1960 USC 色度図 ( uv 色度図 ) ≪※2≫の縦軸( v 軸 )を 1.5 倍に引き伸ばして u ' v ' 色度図とし、これを CIE 1964 U*V*W* 色空間に適用して色差均等性を向上させたものです。

ただし、Y 、u ' 、v ' は試料物体の刺激値および色度であり Yn 、u 'n 、v 'n は同一条件下における完全拡散反射面(基準白色面)の刺激値および色度です。

u*v* 色度座標は、物体色の色度表示として、基準白色面(完全拡散反射面)の色度すなわち白色照明光源の座標を原点 ( u*n , v*n )=( 0 , 0 ) として、その光源によって照明された物体によって反射光がどれだけ「色づく」かを、色差が均等になるようにして示したもの、というのが上の定義式の意味です。≪※6≫

CIE 1976 L*a*b* 色空間 ( CIELAB 色空間 )

CIE 1976 L*a*b* 色空間 ( CIELAB 色空間)は、上述の CIE 1976 L*u*v* 色空間( CIELUV 色空間 ) とは全く異なったアプローチによるもので、次の変換式によって3 次元直交座標 ( L*a*b* ) で物体色表示の均等色空間を定義しています。

ただし、X 、Y 、Z は試料物体の三刺激値で、Xn 、Yn 、Zn は、完全拡散反射面(基準白色面)に対する三刺激値です。この座標変換の結果、a*b* 色度図(右図)上では、a* の+方向が赤、-方向が緑、b* の+方向が黄、-方向が青、という配置になっています。この配置は、我々人間が認識する心理的な補色の関係(赤と緑、青と黄)になっています。

CIE 1976 L*u*v* 色空間 ( CIELUV 色空間 ) の場合と同様に、a*b* 色度座標は、物体色の色度表示として、基準白色面(完全拡散反射面)の色度すなわち白色照明光源の座標を原点 ( a* , b* )=( 0 , 0 ) とし、その光源によって照明された物体によって反射光がどれだけ「色づく」かを、色差が均等になるようにして表示しています。≪※6≫

明度指数 L* については、 CIE 1976 L*u*v* 色空間 ( CIELUV 色空間 ) と同じ定義になっていますが、色度 a* 、b* については、三刺激値に対して全く異なる形で 1 / 3 乗という非線形演算を施すことによって、均等色空間を実現しています。

地球儀になぞらえると、地軸が明度軸(北極が真っ白、南極が真っ黒)、経度方向が色相の配置になっています。また、地球儀を地軸に垂直な平面で輪切りした断面が a*b* 色度図であると言えます。

色差の算出 と 色ズレ検査への応用

複数の 2 色の間の色差は、均等色空間の座標距離で表すことができます。

以下は CIE 1976 L*a*b* 色空間 ( CIELAB 色空間 ) を例にとって説明します。

今、色 P と Q の座標値がそれぞれ、P ( L*P , a*P , b*P ) 、Q ( L*Q , a*Q , b*Q ) であるとしますと、両者の色空間の座標点間の距離が色差 ⊿E*ab ですから

で求めることができます。 (ただし ⊿L* = L*Q - L*P 、 ⊿a* = a*Q - a*P 、 ⊿b* = b*Q - b*P )

CIE 1976 L*u*v* 色空間 ( CIELUV 色空間 )における色差 ⊿E*uv も同様にして計算されます。

実際の色ズレ検査においては、色彩計によって色基準試料 P の測色値 ( L*P , a*P , b*P ) および評価対象試料 Q の測色値 ( L*Q , a*Q , b*Q) を求め、これらの測色データから色差 ⊿E*ab を算出することによって、客観的、定量的に、かつ長期的に安定して検査を行うことが可能になります。

⊿E*ab の値と肉眼での色差感との関係はおおよそ下の表のような対応関係になっていますが、色の種類を指定することなく、⊿E*ab の値のみで精緻な色ズレ管理ができることが実用面での大きな利点になっています。

注釈

≪※1≫ “加法混色との相性” と “色差均等性” の二律背反

x y 色度図( XYZ 表色系)は、客観的・定量的に、非常に細かい精度で色を表示できるという大きな特長があるのですが、更に、(本連載の第 27 回の註釈≪※5≫で延べましたように)加法混色との相性が良いという特長も持っています。加法混色との相性の良さは、 XYZ 表色系( Yxy 表色系 ) が数学的に線形空間( linear space )であることによっています。

L*a*b* 表色系は、座標変換式として、 1 / 3 乗等の非線形演算を施すことによって色差均等性を改善することの代償として、加法混色との相性を破棄していると言えます。(加法混色との相性と、色差均等性は両立せず、二者択一であるということが言えます。)

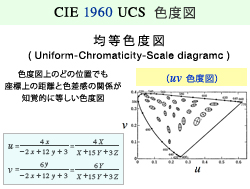

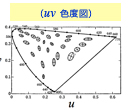

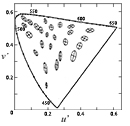

≪※2≫ CIE 1960 USC 色度図 ( uv 色度図 )

・・・色度図から均等色度図( Uniform Chromaticity Scale diagram )への座標変換

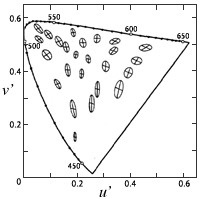

CIE において最初( 1960 年)に提案・採択されたのが CIE 1960 USC 色度図と呼ばれるものです。これは、x y 色度図を、以下の数式によって数学的に座標変換することによって、MacAdam の色弁別楕円の大きさのバラツキを小さく抑えたものです。座標変換後の新しい色度( u , v )は、XYZ 表色系の色度値( x , y ) あるいは 三刺激値 X 、Y 、Z いずれからでも換算可能です。

この座標変換処理については、座標位置にかかわらず、大きさの異なる楕円群が、全て半径の等しい円に変換されることが理想なのですが、図を比較して分かりますように、“まし” になってはいますが、まだ円にはなりきらず、かつ楕円の大きさのバラツキもかなり認められます。

領域を分割して領域ごとに異なる変換式を採用したり、あるいはもっと複雑な変換式を適用するなどすれば、理論的にはもっと理想に近づくはずですが、実際の運用を考えれば、できるだけ簡単な変換手続きであるに越したことはない訳で( 1960 年当時は現在のような便利な計算器もありませんでしたので尚更です)、上述の変換式が採択された訳です。

≪※3≫ 均等色空間( Uniform Color Space )としての CIE 1964 U*V*W* 色空間

CIE 1960 USC 色度図( u , v )は、 x y 色度図における(色相と彩度に関する)不均等性をかなり改善してはいますが、明度の要素については考慮されていません。従って、明度の要素も含んだ色差の均等性・・・これを均等色空間( Uniform Color Space )と呼びます・・・が検討され、1964 年にU*V*W* という均等色空間が採択されました。

ただし、 u 、v は試料物体の色度( CIE 1960 USC 色度)であり、un 、vn は同一条件下における完全拡散反射面(基準白色面)の色度です。

明度に対応するのは刺激値 Y (物体色については視感反射率値)になる訳ですが、Y 値に 1 / 3 乗という非線形演算を含む変換処理を施して、肉眼による“明るさ感”に対応付けた明度指数 W* を導入しています。W* の値はマンセル明度 V のほぼ10倍に対応する関係になっています。

更に明度指数 W* を色度 ( U* , V* ) に組み入れることによって、色相と彩度の要素においてもCIE 1960 USC 色度図 ( u , v ) に対して色差均等性を改善していると言えます。U*V* 色度図は、物体色の色表示空間であり、白色照明光源の座標を原点( u'n , v'n ) =( 0 , 0 ) として、その光源によって照明された物体によって反射光がどれだけ「色づく」かを色差が均等になるようにして示したもの、というのが上の定義式の意味と言えます。

このようにして実現された均等色空間 ( U*V*W* ) において、 2 種の色 ( U*1 , V*1 , W*1 ) 、 ( U*2 , V*2 , W*2 ) の色差 ⊿E が、色空間の 2 点間の距離として以下のように計算されます。

このCIE 1964 U*V*W* 色空間は、1976 年に更に改善された色空間 ( L*u*v* 色空間 および L*a*b* 色空間 ) が採択されるまで産業界で広く使われました。

≪※4≫ 1976 年以降の均等色空間改善の検討

1976 年に採択された二種の均等色空間のそれぞれの改善については、もちろん継続的に検討されてきており、1988 年の CMC ( l : c ) 色差式、1994 年の CIE 94、2001 年の CIE DE 2000 というように新しい色空間が提案され、色差の均等性が徐々に改善されてきています(詳細説明は省略)が、やはりまだ理想という訳ではなく、今日でも改善の検討が続けられています。

≪※5≫ 暗い色の場合

1976 年の 2 種の均等色空間において、暗い色の場合 ( X / Xn ≤ 0.008856 、Y / Yn ≤ 0.008856 、Z / Zn ≤ 0.008856 )には本文中の定義式は適用できず、別の修正補正式で計算されます。(ここでは詳細説明は省略します。)

≪※6≫ 物体色表示空間における照明光

1976 年採択の 2 種の均等色空間による物体色表示 ( L*u*v* 色空間 、 L*a*b* 色空間 ) は、いずれも照明光源の色度を原点として物体の色を表示するものです。つまり、これらの均等色空間は、物体を照明する光源が、いわゆる白色光であることが前提になっており、この前提において、照明光源の座標を原点( 0 , 0 )に設定する合理性があると言えます。現実には白色光源とは言い切れない光源で照明した場合にも、これらの座標表示が使われているのを見かけることがありますが、その妥当性については検討の余地があるように思われます。

≪※7≫ 出典

≪※7-1≫ 原論文

MacAdam, D.L., Visual sensitivities to color differences in daylight, J.Opt. Soc. Am. 32, 247 - 274 (1942).

「色彩工学」第 2 版 大田登著 東京電機大学出版局 p.118 図 5 (4.1)

「色彩学の基礎」 山中俊夫著 文化書房博文社 p.91 図 6.2

「色彩学概説」 千々岩英彰著 東京大学出版会 p.61 図 2.9

≪※7-2≫ 原論文

Wyszecki, G., and Stiles, W.S., Color Science : Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae, John Wiley & Sons, New York, (1st ed.) 1967; (2nd ed.) 1982.

「色彩工学」第 2 版 大田登著 東京電機大学出版局 p.119 図 6 (4.1)

「色彩学の基礎」 山中俊夫著 文化書房博文社 p.93 図 6.3

「色彩学概説」 千々岩英彰著 東京大学出版会 p.61 図 2.10

≪※7-3≫ 原論文

富永守, ライティングハンドブック(照明学会編), 4.2 色の表示方法,

pp.58 - 64, オーム社, 東京, 1987.

「色彩工学」第 2 版 大田登著 東京電機大学出版局 p.119 図 6 (4.1)

「色彩学の基礎」 山中俊夫著 文化書房博文社 p.93 図 6.3

「色彩学概説」 千々岩英彰著 東京大学出版会 p.61 図 2.10

光と色の話 第一部

第32回 色差 と 均等色空間

世の中では、基準(目標)となる色に対して色ズレの程度(色差)を管理する必要があることが少なくありません。この時の「色ズレ」の許容判断については、直感的に解り易く手軽な方法としてよく使用されるのが、マンセル色票などを用いて、許容限界の色票を設定し、試料色と目視比較して評価する方法(視感測色法)です。しかし、管理目的によっては、客観的・定量的に、かつ長期間安定して評価・管理するには、不十分な場合も多くあるのが現実です(本連載第 27 回の註釈≪※2≫参照)。視感測色法の欠点をカバーしてその目的に応えるためには、色の種類によらずに「色ズレ」の程度(色差)を数値で表すことができれば非常に便利であると言えます。

色度図の色差不均等性と MacAdam の色弁別楕円

色度図上での 2 点間(異なる座標点間)の距離は、色と色の「差」を示すものと理解することができます。

右図は、 MacAdam の色弁別楕円( 1942 年に米国の D.MacAdam 氏によって示された≪※7-1≫)と言われるものですが、 x y 色度図の中に大小の楕円が多数描かれています。これは、 x y 色度図の色差表示の不均等性を示すもので、様々な色(色度点)に対して、肉眼では区別がつかない色差の範囲を示しています。ただし、楕円群に対してのみ、スケールを 10 倍に拡大して描いてありますので注意して下さい。

或る 1 個の楕円に着目して下さい。

楕円の中心(長軸と短軸の交点)の座標 ( xA , yA ) で指定される色 A と、 A とは異なる色度点の色 B について考えます。色 B の色度座標が楕円の外の遠くに離れている場合・・・ B1 ( x1 , y1 ) の場合・・・は、一目で異なる色であると分かりますが、 B の座標が A の座標に近づいて行くに従って色味が接近して行きます。そして、 B の座標が楕円の境界線上・・・B2 ( x2 , y2 ) ・・・まで来ると、ついに肉眼では二つの色の区別がつかなくなってしまいます。(もちろん、 B の座標が楕円の内部に入ってしまうと、区別がつきません。) つまり、色 A と色 B の区別がつくかつかないかの境界を示したものがこの MacAdam の色弁別楕円です。

x y 色度図の全体図に示された楕円群は、図上の位置によって大きさが様々になっています。上部(緑色の表示領域)ではかなり大きいのに対して左下部(青~青紫の表示領域)では非常に小さくなっています。これは、色の種類(色度図上の位置)によって、色度図上の距離と、肉眼による色差の感覚が一致していない(均等色差空間になっていない)ということを示しています。

つまり、色度図上での 2 色間( 2 点間)の距離が同じであっても、青領域では区別できる(色弁別楕円の外になる)のに、緑系統の色では、区別ができない(色弁別楕円に含まれてしまう)ということが起こる訳です。また或る特定の色に固定して考えても、弁別域が楕円になっているということは、色ズレの方向によって、色差の感覚と色度図上の距離とが一致していないということを示しています。

従って、座標上の色度点間の距離で色差を表した場合 x y 色度図では色の種類と色ズレの方向を逐一指定しなければならず、極めて煩わしいことになってしまいます。

XYZ 表色系は、科学的理論と実験に裏付けられた客観的・定量的な表色系で、非常に細かく色を表示できる基本的に優れたシステムなのですが、「色差」を扱うにはこのような大きな欠点がある訳です。≪※1≫

均等色空間への改善

このような欠点を克服し、色の種類(色度図上の位置)や色ズレの方向によらず、色空間の座標上の 2 点間距離と肉眼での色差感とが一致するようにすることができれば、どの色に対しても色差を示す数値(座標上の 2 点間の距離)を示すだけで統一的に「色ズレ」を定量的・客観的に取り扱うことができ、「色ズレ」の管理に極めて有用なツールとして利用できることになります。

このような事情から色表示空間の色差均等性向上の検討が重ねられました。

歴史的には、CIE 1960 USC 色度図 ( uv 色度図 ) ≪※2≫、CIE 1964 U*V*W* 色空間 ≪※3≫などが提案・採択され、学会や産業界で実際に使用されてきたのですが、これらの色度図、色空間は、色差均等性がある程度改善されたとはいえ、理想に対してはまだ遠いのが実態でした。その後も継続的に改善が検討され、CIE では 1976 年に二種の均等色空間、CIE 1976 L*u*v* 色空間 ( CIELUV 色空間 ) と CIE 1976 L*a*b* 色空間( CIELAB 色空間 ) が採択されました。理屈から言えば、採択されるのは一種のみとなるべきなのですが、これら二種の色空間は、それぞれ全く異なった発想から構築されたもので、双方ともまだ理想の均等色空間とまでは言えず、その特徴(長所・欠点)も異なっており、お互い甲乙つけ難いため、結果的には両者とも同時採択となったようです。この二種の均等色空間は、(それぞれ異なった欠点を持ちながらも)1976 年以降の基本的な均等色空間として、今日まで広く実用されてきています。≪※4≫

CIE 1976 L*u*v* 色空間 ( CIELUV 色空間 )

CIE 1976 L*u*v* 色空間 ( CIELUV 色空間 ) は、CIE 1960 USC 色度図 ( uv 色度図 ) ≪※2≫の縦軸( v 軸 )を 1.5 倍に引き伸ばして u ' v ' 色度図とし、これを CIE 1964 U*V*W* 色空間に適用して色差均等性を向上させたものです。

ただし、Y 、u ' 、v ' は試料物体の刺激値および色度であり Yn 、u 'n 、v 'n は同一条件下における完全拡散反射面(基準白色面)の刺激値および色度です。

u*v* 色度座標は、物体色の色度表示として、基準白色面(完全拡散反射面)の色度すなわち白色照明光源の座標を原点 ( u*n , v*n )=( 0 , 0 ) として、その光源によって照明された物体によって反射光がどれだけ「色づく」かを、色差が均等になるようにして示したもの、というのが上の定義式の意味です。≪※6≫

CIE 1976 L*a*b* 色空間 ( CIELAB 色空間 )

CIE 1976 L*a*b* 色空間 ( CIELAB 色空間)は、上述の CIE 1976 L*u*v* 色空間( CIELUV 色空間 ) とは全く異なったアプローチによるもので、次の変換式によって3 次元直交座標 ( L*a*b* ) で物体色表示の均等色空間を定義しています。

ただし、X 、Y 、Z は試料物体の三刺激値で、Xn 、Yn 、Zn は、完全拡散反射面(基準白色面)に対する三刺激値です。この座標変換の結果、a*b* 色度図(右図)上では、a* の+方向が赤、-方向が緑、b* の+方向が黄、-方向が青、という配置になっています。この配置は、我々人間が認識する心理的な補色の関係(赤と緑、青と黄)になっています。

CIE 1976 L*u*v* 色空間 ( CIELUV 色空間 ) の場合と同様に、a*b* 色度座標は、物体色の色度表示として、基準白色面(完全拡散反射面)の色度すなわち白色照明光源の座標を原点 ( a* , b* )=( 0 , 0 ) とし、その光源によって照明された物体によって反射光がどれだけ「色づく」かを、色差が均等になるようにして表示しています。≪※6≫

明度指数 L* については、 CIE 1976 L*u*v* 色空間 ( CIELUV 色空間 ) と同じ定義になっていますが、色度 a* 、b* については、三刺激値に対して全く異なる形で 1 / 3 乗という非線形演算を施すことによって、均等色空間を実現しています。

地球儀になぞらえると、地軸が明度軸(北極が真っ白、南極が真っ黒)、経度方向が色相の配置になっています。また、地球儀を地軸に垂直な平面で輪切りした断面が a*b* 色度図であると言えます。

色差の算出 と 色ズレ検査への応用

複数の 2 色の間の色差は、均等色空間の座標距離で表すことができます。

以下は CIE 1976 L*a*b* 色空間 ( CIELAB 色空間 ) を例にとって説明します。

今、色 P と Q の座標値がそれぞれ、P ( L*P , a*P , b*P ) 、Q ( L*Q , a*Q , b*Q ) であるとしますと、両者の色空間の座標点間の距離が色差 ⊿E*ab ですから

で求めることができます。 (ただし ⊿L* = L*Q - L*P 、 ⊿a* = a*Q - a*P 、 ⊿b* = b*Q - b*P )

CIE 1976 L*u*v* 色空間 ( CIELUV 色空間 )における色差 ⊿E*uv も同様にして計算されます。

実際の色ズレ検査においては、色彩計によって色基準試料 P の測色値 ( L*P , a*P , b*P ) および評価対象試料 Q の測色値 ( L*Q , a*Q , b*Q) を求め、これらの測色データから色差 ⊿E*ab を算出することによって、客観的、定量的に、かつ長期的に安定して検査を行うことが可能になります。

⊿E*ab の値と肉眼での色差感との関係はおおよそ下の表のような対応関係になっていますが、色の種類を指定することなく、⊿E*ab の値のみで精緻な色ズレ管理ができることが実用面での大きな利点になっています。

注釈

≪※1≫ “加法混色との相性” と “色差均等性” の二律背反

x y 色度図( XYZ 表色系)は、客観的・定量的に、非常に細かい精度で色を表示できるという大きな特長があるのですが、更に、(本連載の第 27 回の註釈≪※5≫で延べましたように)加法混色との相性が良いという特長も持っています。加法混色との相性の良さは、 XYZ 表色系( Yxy 表色系 ) が数学的に線形空間( linear space )であることによっています。

L*a*b* 表色系は、座標変換式として、 1 / 3 乗等の非線形演算を施すことによって色差均等性を改善することの代償として、加法混色との相性を破棄していると言えます。(加法混色との相性と、色差均等性は両立せず、二者択一であるということが言えます。)

≪※2≫ CIE 1960 USC 色度図 ( uv 色度図 )

・・・色度図から均等色度図( Uniform Chromaticity Scale diagram )への座標変換

CIE において最初( 1960 年)に提案・採択されたのが CIE 1960 USC 色度図と呼ばれるものです。これは、x y 色度図を、以下の数式によって数学的に座標変換することによって、MacAdam の色弁別楕円の大きさのバラツキを小さく抑えたものです。座標変換後の新しい色度( u , v )は、XYZ 表色系の色度値( x , y ) あるいは 三刺激値 X 、Y 、Z いずれからでも換算可能です。

この座標変換処理については、座標位置にかかわらず、大きさの異なる楕円群が、全て半径の等しい円に変換されることが理想なのですが、図を比較して分かりますように、“まし” になってはいますが、まだ円にはなりきらず、かつ楕円の大きさのバラツキもかなり認められます。

領域を分割して領域ごとに異なる変換式を採用したり、あるいはもっと複雑な変換式を適用するなどすれば、理論的にはもっと理想に近づくはずですが、実際の運用を考えれば、できるだけ簡単な変換手続きであるに越したことはない訳で( 1960 年当時は現在のような便利な計算器もありませんでしたので尚更です)、上述の変換式が採択された訳です。

≪※3≫ 均等色空間( Uniform Color Space )としての CIE 1964 U*V*W* 色空間

CIE 1960 USC 色度図( u , v )は、 x y 色度図における(色相と彩度に関する)不均等性をかなり改善してはいますが、明度の要素については考慮されていません。従って、明度の要素も含んだ色差の均等性・・・これを均等色空間( Uniform Color Space )と呼びます・・・が検討され、1964 年にU*V*W* という均等色空間が採択されました。

ただし、 u 、v は試料物体の色度( CIE 1960 USC 色度)であり、un 、vn は同一条件下における完全拡散反射面(基準白色面)の色度です。

明度に対応するのは刺激値 Y (物体色については視感反射率値)になる訳ですが、Y 値に 1 / 3 乗という非線形演算を含む変換処理を施して、肉眼による“明るさ感”に対応付けた明度指数 W* を導入しています。W* の値はマンセル明度 V のほぼ10倍に対応する関係になっています。

更に明度指数 W* を色度 ( U* , V* ) に組み入れることによって、色相と彩度の要素においてもCIE 1960 USC 色度図 ( u , v ) に対して色差均等性を改善していると言えます。U*V* 色度図は、物体色の色表示空間であり、白色照明光源の座標を原点( u'n , v'n ) =( 0 , 0 ) として、その光源によって照明された物体によって反射光がどれだけ「色づく」かを色差が均等になるようにして示したもの、というのが上の定義式の意味と言えます。

このようにして実現された均等色空間 ( U*V*W* ) において、 2 種の色 ( U*1 , V*1 , W*1 ) 、 ( U*2 , V*2 , W*2 ) の色差 ⊿E が、色空間の 2 点間の距離として以下のように計算されます。

このCIE 1964 U*V*W* 色空間は、1976 年に更に改善された色空間 ( L*u*v* 色空間 および L*a*b* 色空間 ) が採択されるまで産業界で広く使われました。

≪※4≫ 1976 年以降の均等色空間改善の検討

1976 年に採択された二種の均等色空間のそれぞれの改善については、もちろん継続的に検討されてきており、1988 年の CMC ( l : c ) 色差式、1994 年の CIE 94、2001 年の CIE DE 2000 というように新しい色空間が提案され、色差の均等性が徐々に改善されてきています(詳細説明は省略)が、やはりまだ理想という訳ではなく、今日でも改善の検討が続けられています。

≪※5≫ 暗い色の場合

1976 年の 2 種の均等色空間において、暗い色の場合 ( X / Xn ≤ 0.008856 、Y / Yn ≤ 0.008856 、Z / Zn ≤ 0.008856 )には本文中の定義式は適用できず、別の修正補正式で計算されます。(ここでは詳細説明は省略します。)

≪※6≫ 物体色表示空間における照明光

1976 年採択の 2 種の均等色空間による物体色表示 ( L*u*v* 色空間 、 L*a*b* 色空間 ) は、いずれも照明光源の色度を原点として物体の色を表示するものです。つまり、これらの均等色空間は、物体を照明する光源が、いわゆる白色光であることが前提になっており、この前提において、照明光源の座標を原点( 0 , 0 )に設定する合理性があると言えます。現実には白色光源とは言い切れない光源で照明した場合にも、これらの座標表示が使われているのを見かけることがありますが、その妥当性については検討の余地があるように思われます。

≪※7≫ 出典

≪※7-1≫ 原論文

MacAdam, D.L., Visual sensitivities to color differences in daylight, J.Opt. Soc. Am. 32, 247 - 274 (1942).

「色彩工学」第 2 版 大田登著 東京電機大学出版局 p.118 図 5 (4.1)

「色彩学の基礎」 山中俊夫著 文化書房博文社 p.91 図 6.2

「色彩学概説」 千々岩英彰著 東京大学出版会 p.61 図 2.9

≪※7-2≫ 原論文

Wyszecki, G., and Stiles, W.S., Color Science : Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae, John Wiley & Sons, New York, (1st ed.) 1967; (2nd ed.) 1982.

「色彩工学」第 2 版 大田登著 東京電機大学出版局 p.119 図 6 (4.1)

「色彩学の基礎」 山中俊夫著 文化書房博文社 p.93 図 6.3

「色彩学概説」 千々岩英彰著 東京大学出版会 p.61 図 2.10

≪※7-3≫ 原論文

富永守, ライティングハンドブック(照明学会編), 4.2 色の表示方法,

pp.58 - 64, オーム社, 東京, 1987.

「色彩工学」第 2 版 大田登著 東京電機大学出版局 p.119 図 6 (4.1)

「色彩学の基礎」 山中俊夫著 文化書房博文社 p.93 図 6.3

「色彩学概説」 千々岩英彰著 東京大学出版会 p.61 図 2.10