光と色の話 第二部

第9回 LED光学特性評価の注意点(その 1 )

LED は 1960 年代前半に赤色 LED が発明されて以降、黄、橙、黄緑などの単色光源の開発が続き、主にディスプレイ用等を中心に普及してきました。1990 年代前半に青色 LED が開発・製品化されたことにより、LED による白色光源が実用化され、一般照明にも用途が拡大されました。白色 LED は、従来から日常生活に使用されてきた白熱ランプ、蛍光ランプ等と比較して、当初は演色性の問題をはじめ、様々な問題点がありました。しかし急速な技術革新によって多くの課題が解決され、LED が本来持っている特長(省エネルギー性、長寿命、高輝度、小型、等々)が活かされ、近年急速に使用場面が拡大され、白熱電球や蛍光灯などの従来型光源を駆逐する勢いとなっていることは周知の通りです。また、単色 LED もその特長を活かして様々な分野で活用されています。単色 LED であれ白色 LED であれ、その使用目的に照らして LED の光学特性を適切に測定・評価することはLEDを使用する上で極めて重要であることは言うまでもありません。

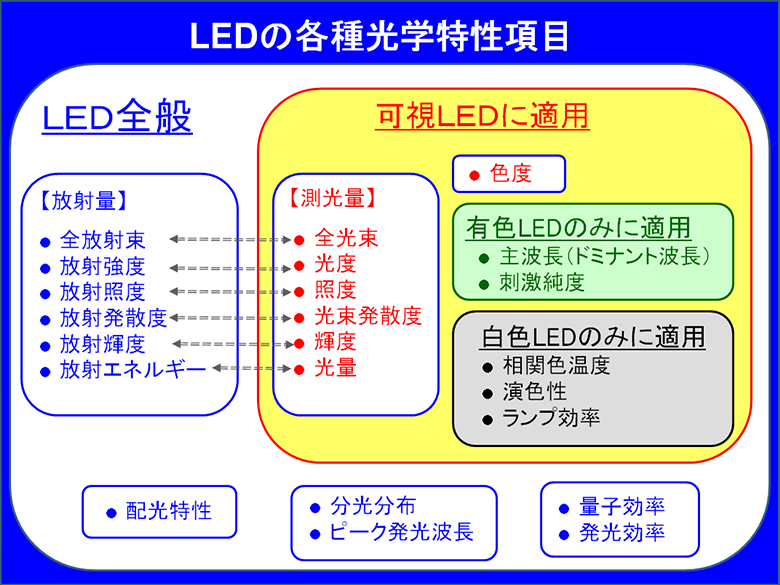

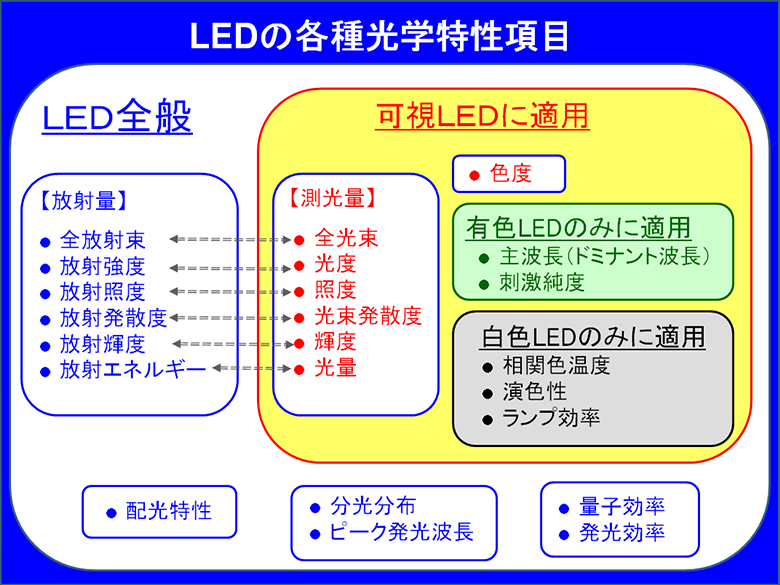

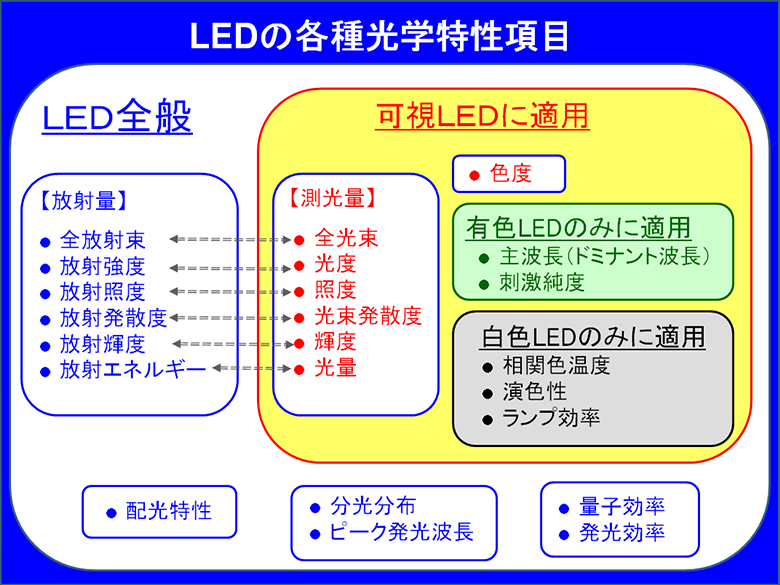

一口で LED の光学特性と言っても色々で、右のように様々な特性項目があります。この内、黄色地で囲んだ部分は可視LEDに対して適用されるもの、更にその内、緑色地で囲んだ部分は有色LEDのみに、灰色地で囲んだ部分は白色LEDのみに適用される特性項目です。

これらの光学的特性の測定や評価・解釈においては、従来型光源とはいささか異なった側面があり、従来型光源と同様に測定しても測定結果のバラツキが大きくなる傾向があり、LED 光源は謂わば“クセのある光源”と言ってもよいかもしれません。LED 光源の特性を測定・評価する時にはその辺りの事情を頭において、従来型光源とは異なった注意を払う必要が出て来る場合もあります。LED 光源は従来型光源には無かった幾つもの特長を持っていますので、以下に述べますような諸々の LED 特有の特性傾向(クセ)を把握・理解し、適切に取り扱えば、より一層その特長を生かし、目的に叶った光源として活用できることになると考えられます。

・・・・・じゃじゃ馬は御すのは難し、されど御し得れば、素晴らしき能力を発揮すべし。

これらの各種光学的特性項目において、LED 光源特有の傾向が表面化し易いものを採り上げて具体的に説明していきたいと思います。

光度測定値のバラツキ

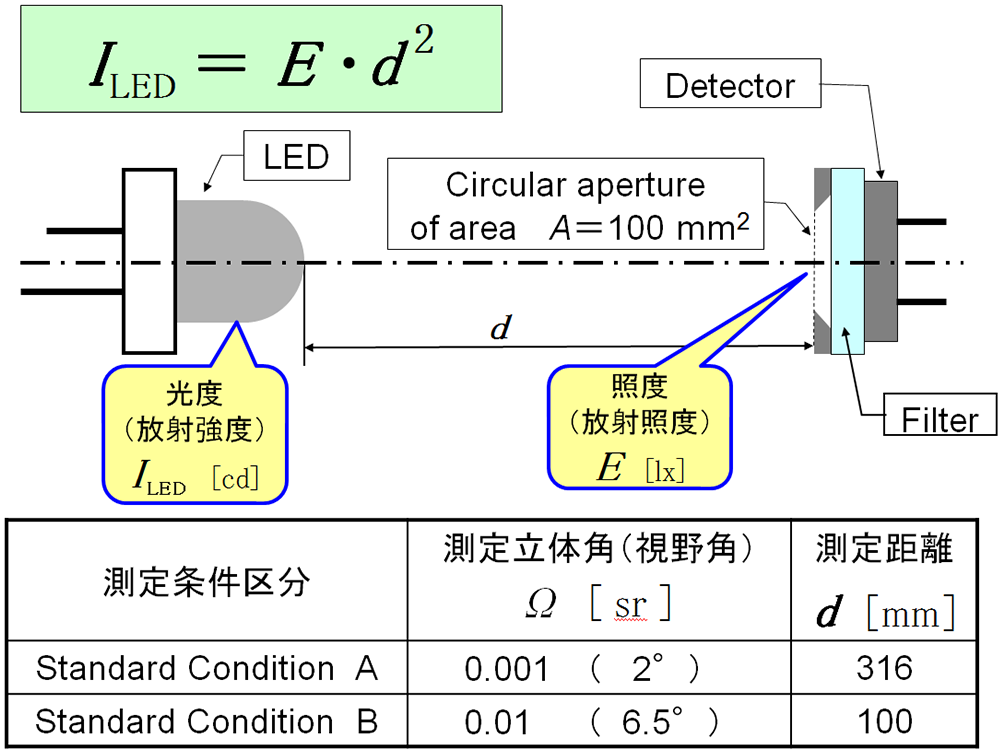

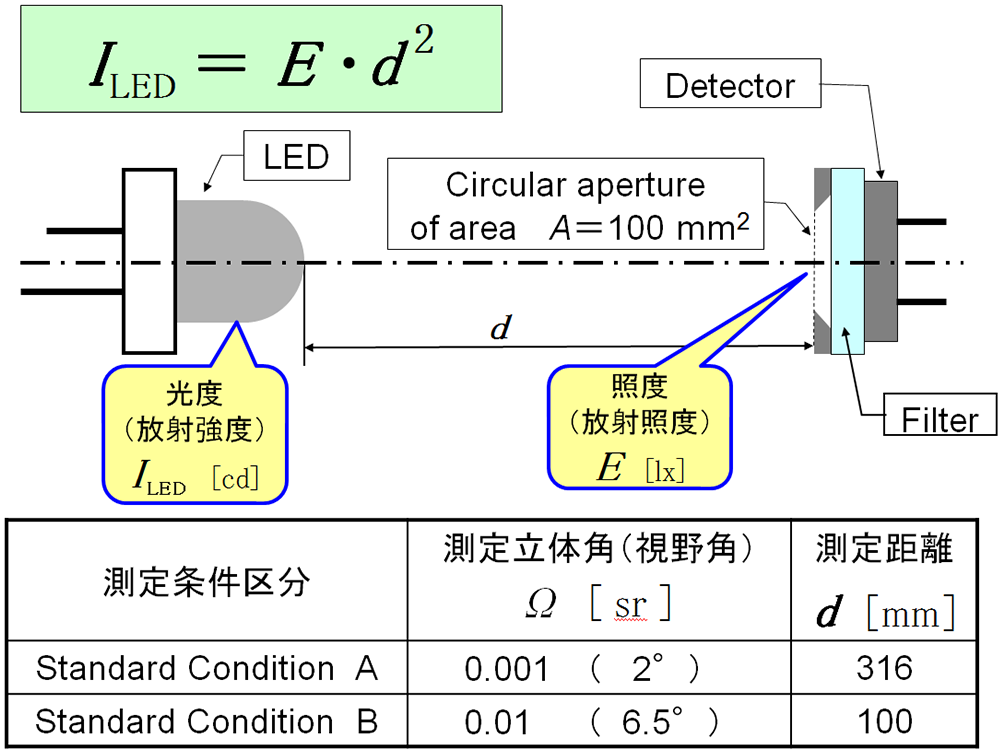

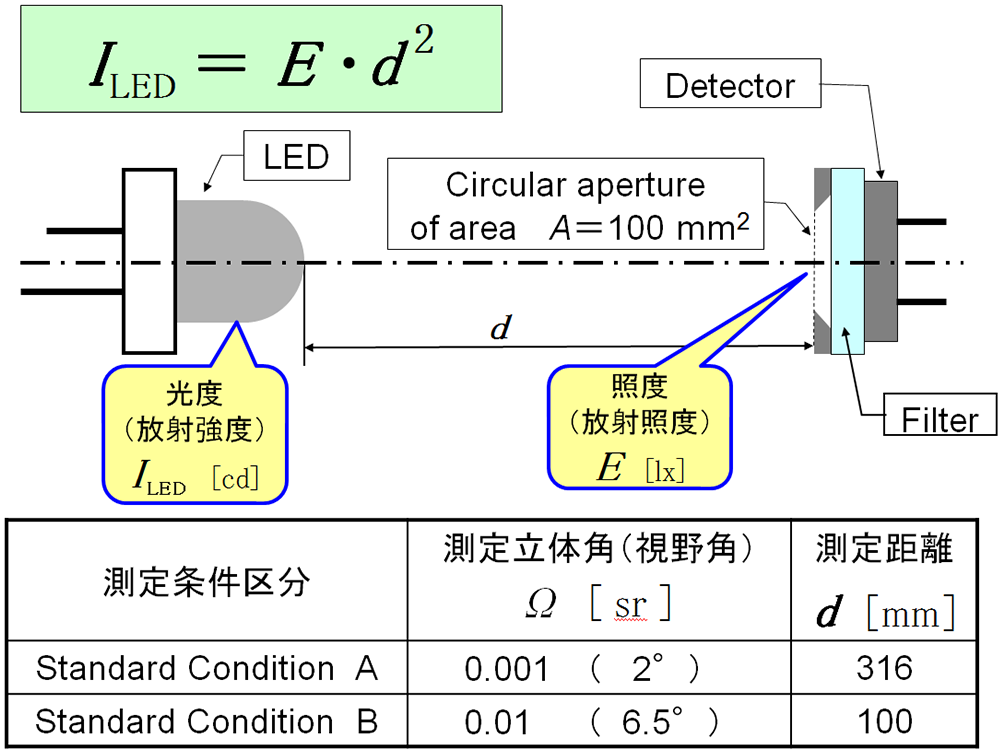

光源の光学的特性(放射量・測光量)の測定は、検出器の構成・配置をその光学的定義に対して忠実に設定した上で、正しく校正された測定器で測定しなければなりません。例えば光度(単位立体角当たりの光束)を測定する場合は光源位置から

d [ m ] の距離に照度計を光源に向けて正対させて、狭い立体角内に放出される光束による照度 E [ lx = lm / m2 ] を測定し、

I = E ・ d 2 という計算によって観測方向への光度 I [ cd = lm / sr ] を求めます。≪※1≫

従って、光度測定では、測定距離や照度測定面積(照度計の受光エリア面積)などの条件をキッチリ管理した条件で測定する訳ですが、(十数年前は)複数の測定者(大手 LED 製造企業)が同じ試料 LED を予め取り決めた同一測定条件で巡回測定

( Round Robin Test )をした結果、その測定結果が数十 % ばらついたということもありました≪※2≫。 従来型光源の場合は、同じような巡回測定をしてもその測定結果のバラツキは数 % 程度に納まるというのが一般的でした。これはどういうことにその原因があるのでしょうか。

各種放射量・測光量の測定の考え方自体は、理論的には従来型光源の場合と同様に LED 光源に対しても当然適用できるのですが、実際の測定結果において LED 光源の測定結果のバラツキが大きくなってしまう傾向があるのは、従来型光源とは異なる LED 光源特有の事情が影響していると言えます。

その LED 光源の特殊性の一つとして挙げられるのは、光源の大きさが従来型光源に比べて極めて小さいということに起因する事情です。LED は小型の半導体個体発光素子であり、その多くは発光部面積が 1 mm2 以下であり、従来型光源に比べて格段に小面積です。それが、パッケージに実装されたり、あるいは基板上に LED チップ単体が実装されたり、様々な形で光源として使われます。

このような LED 光源に対して、従来型光源の測定条件をそのまま LED 光源に適用すると、同じ様に測定したつもりでも、その測定結果(測定値)のバラツキがかなり大きくなってしまうというのが実情です。

光学的「軸」の問題

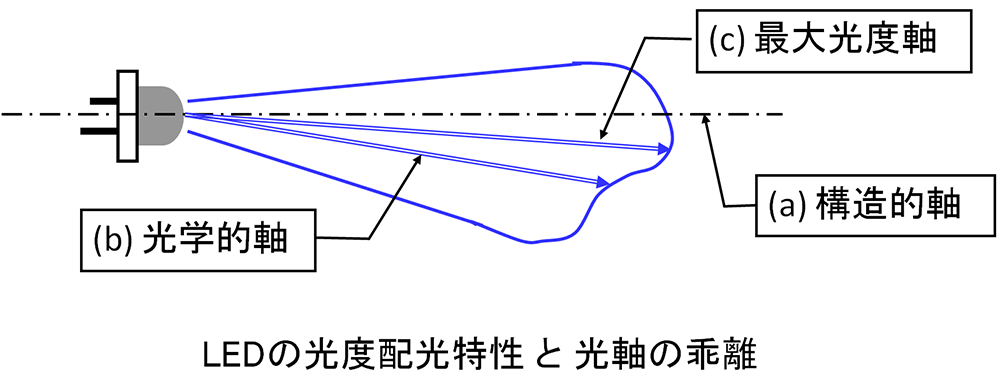

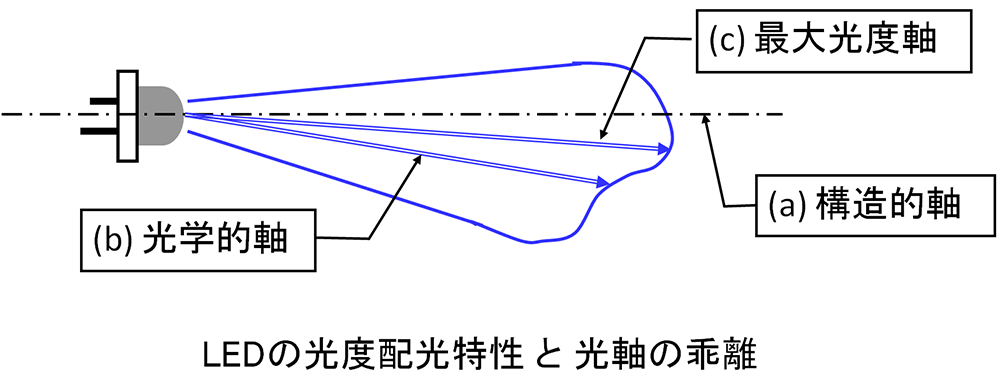

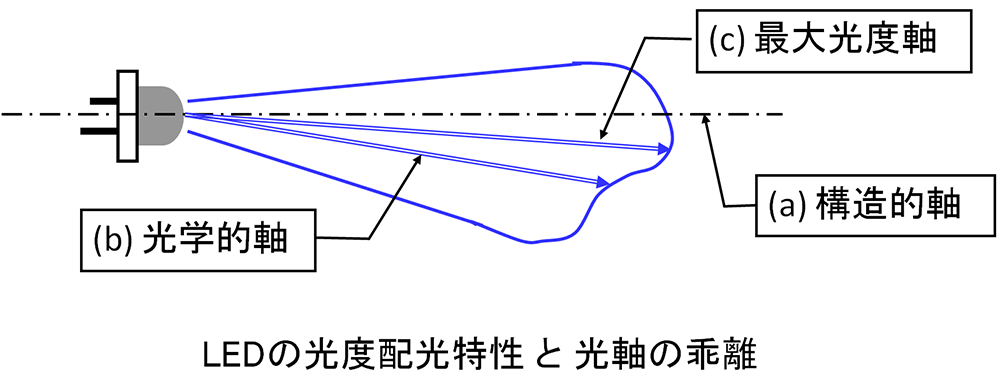

まず、光源からどの方向にどれだけの強さの光が放出されているか、すなわち光度配光特性の問題があります。光源の配光特性に関係する「軸」には、一般に次の 3 種の光軸が考えられます。

- ( a ) 構造的軸 ・・・・パッケージの構造によって決まる機械的な軸

- ( b ) 光学的軸 ・・・・配光特性の広がりの中でその中心方向

- ( c ) 最大光度軸・・・・光度が最大になっている方向

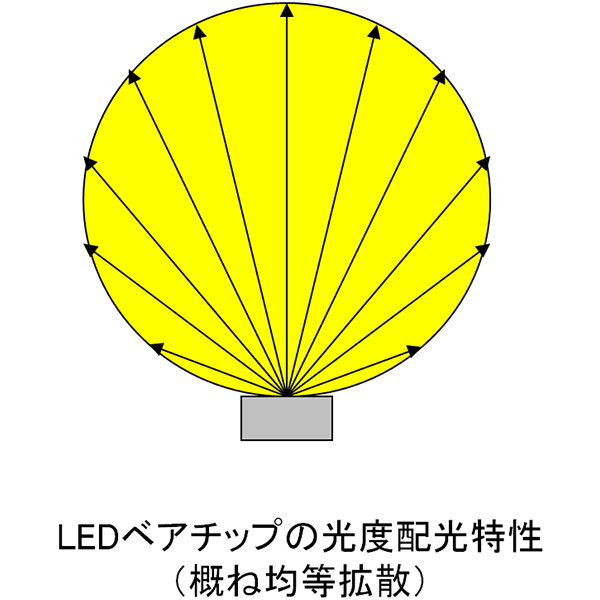

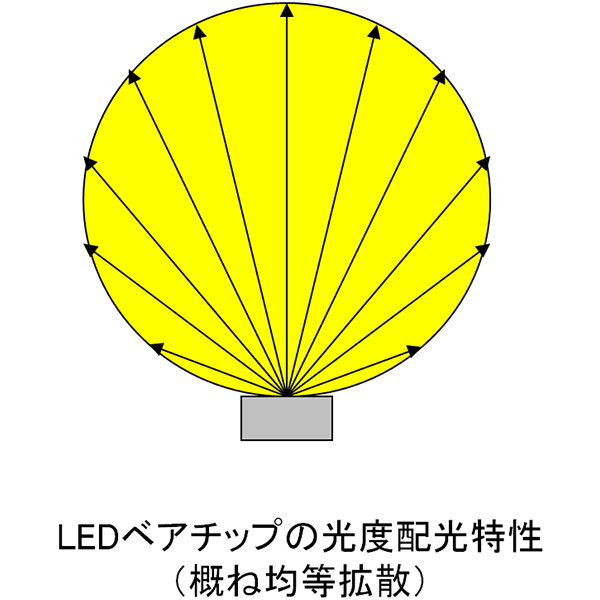

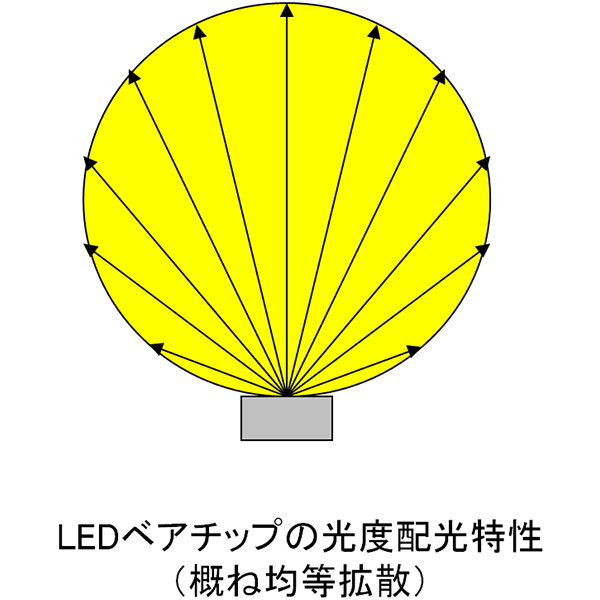

従来型の光源では、白熱電球のように(口金部方向を除いた)四方八方の全周囲に概ね均等に光を放出している光源や、蛍光ランプのように管面が概ね均等拡散光源面となっているものが多く、配光特性は広くなだらかになっており、その「光軸」については上記の 3 種の光軸はほぼ一致していると考えてよい場合が殆どです。これに対して、パッケージに実装された LED では、3 種の「光軸」が一致しているとは限らず、従来型光源に比較すると乖離が比較的目立つ場合も多いのが実態です。LED のベアチップ自体から放出される光は右図の様に概ね均等拡散の配光特性になっていますが、パッケージに実装された LED では、光出力の利用効率を上げるために、パッケージに付設された集光レンズや反射鏡によって正面方向に強い指向性を持たせた配光特性のもの(通称、砲弾型パッケージなど)も多くあります。

パッケージへ LED チップを実装するに当たり、パッケージ構造と LED チップとの位置関係において、その構造的・寸法的な実装位置のバラツキが配光特性にかなりのバラツキが生じる原因と考えられます。

レンズや反射板を併設したパッケージの構造によって決まる機械的光軸に対して、LED チップの実装位置が理想的には厳密にその光軸上で軸対称に実装されていることが必要ですが、現実にはほんの少し実装位置が機械的光軸位置からずれると光の放出方向が振れてしまうことになります。これは、テコの原理を考えていただければわかりやすいと思います。

レンズや反射鏡を支点、LED チップを力点、パッケージから放射される光の進行方向を作用点と考えると、LED チップ(力点)とパッケージのレンズや反射鏡(支点)との距離は極めて近いので、レンズの光軸に対してほんの少しチップ位置がずれるとレンズや反射鏡を経た光の進行方向(作用点)は機械的光軸から大きくずれた方向に振れてしまいます。

配光特性に広がりを持たせた場合はチップの実装位置ズレの影響はそれほど大きな問題になりませんが、配光特性を絞るほど、実際の光学的軸の構造的軸からの乖離は大きくなりがちになると同時に、配光特性の軸対称性も崩れて光学的軸と最大光度軸も乖離してきます。

この様な事情から、配光特性を絞ったパッケージ実装型 LED の光度測定においては、照度検出器の受光部面積の大きさや配置(光源からの距離・方向)のほんの少しの差異によって、照度測定値の変動幅が大きくなってしまうことが多いため、その結果、測定光度値のバラツキが大きくなってしまう傾向があります。また同一の試料について日時をおいて再測定したような場合、測定条件を全く同じにしきれないことも起こり易く、測定再現性が十分確保されない場合も出て来る可能性があります。

「 CIE 平均化 LED 光度」の導入

以上のような事情から、LED の光度測定においては、測定立体角(視野角)を広めに設定して測定すれば、急峻な配光特性変化や軸ズレの影響を平均化して或る程度測定バラツキを抑えることが可能です。このような考え方によって CIE(国際照明委員会)で規定された光度測定規格が “ CIE 平均化 LED 光度 ( I LED )” です。

この測定規格は、測定立体角(視野角)Ω の大きさによって条件 A( Ω = 0.001 ステラジアン)と

条件 B( Ω = 0.01 ステラジアン)の 2 つの標準測定条件が設定されています。

これらの条件 A と B は、受光器(照度計または放射照度計)の受光エリアを 100 mm2 の円形固定(半径約 5.64 mm )とし、測定距離を条件 A では d = 316 mm 、条件 B では

d = 100 mm とすることによって測定立体角(視野角)を構成しています。

「 CIE 平均化 LED 光度」 についての問題点(課題)

CIE 平均化LED光度( I LED )の導入によって、LED の光度測定のバラツキはそれ以前に比べてかなり改善されましたが、それでもまだ完全に解決された訳ではなく、以下の様な問題点(課題)を抱えています。

測定距離の問題

規格における光源側の基準位置は、実際に LED チップが実装されているのがパッケージの内部であるにもかかわらず、パッケージの頂点部とされています。つまり、レンズや反射鏡などが付設されているパッケージでは、実際の LED チップの位置に対して、光学的な実効光源位置は異なっているのですが、その位置は明示されていないため、便宜上分かり易いパッケージの頂点部を距離設定の基準位置にしています。

また、照度計側の距離基準位置も受光部の最前面になっていますが、実際には開口( aperture )表面とセンサー面との間には光学フィルタ等が介在していることが多く、真の受光面はもう少し奥にあります。

測定距離が十分大きければ、光源側および照度計側の距離基準位置のズレは殆ど無視できるのですが、測定距離が短くなれば測定誤差に影響してきますので、測定距離 d の短い条件 B の場合にはこの要素が測定値バラツキの要因としてより効いてきます。

異色測光誤差の問題

単色 LED の場合は分光分布が狭帯域ですから、標準分光視感効率 V ( λ ) で評価する場合には、用いる測定器の受光部の分光応答度特性の理論特性からのズレが測定誤差(異色測光誤差)に直結します。CIE 平均化 LED 光度の測定規格では、照度計の分光応答性能について、標準分光視感効率 V ( λ ) からの誤差を、可視域全体を通しての誤差積分値で規定しています。この誤差量は波長域によってプラス誤差とマイナス誤差がありますので、可視域全体に分光分布が広がっている白色光源の場合はプラス・マイナスの誤差が相殺される方向にあるため、大きな問題にはなりにくいのですが、単色光源の場合には、分光分布帯域が感度誤差の大きい波長域に重なると異色測光誤差が顕著に出てしまいます。照度測定に用いる検出器が分光型ではなくフィルタ型である場合には、異色測光誤差の発生し易い波長域に分光分布を持つ、青色、黄色、赤色などの単色 LED では測定誤差に注意が必要です。また、白色 LED でも、Blue - YAG 型は蛍光励起用の青色成分が顕著な分光組成になっていますので異色測光誤差が出易いと言えます。

LED 点灯出力の安定化

後述のように、LED 点灯による半導体接合部の温度上昇に伴い、発光波長の長波長側へのシフトが起こりますので、発光状態が十分安定した状態(熱平衡状態)で測定するか、あるいは通電と測定のタイミング関係を考慮する等の注意が必要となります。

接合部温度上昇による発光波長(分光分布、ピーク発光波長)のシフト

分光分布は、光源としての最も重要な基本特性の一つで、分光分布を適正に測定し、使用目的に照らして評価することは極めて重要です。

光源の種類の如何にかかわらず、発光のために通電すれば発熱が起こります。発熱の度合いは光源の種類によって大きく異なり、発熱量が多い白熱電球から比較的少ないルミネッセンス型光源(蛍光灯やLEDなど)まで色々あります。

LED 光源は発熱が比較的少ないとは言え、通電すれば当然発熱を伴い、LED チップ(半導体接合部)の温度が上昇します。接合部温度が上昇すれば投入電力に対するエネルギー変換効率が低下し、発光出力エネルギー(放射量)も少し下がってしまいますが、それ以上に問題となるのは、接合部温度上昇に伴って発光波長(すなわち分光分布)が長波長側へシフトしていくということがあります。その LED の通電電流規格内で使用していても、5 nm くらいはじきにシフトしてしまいます。

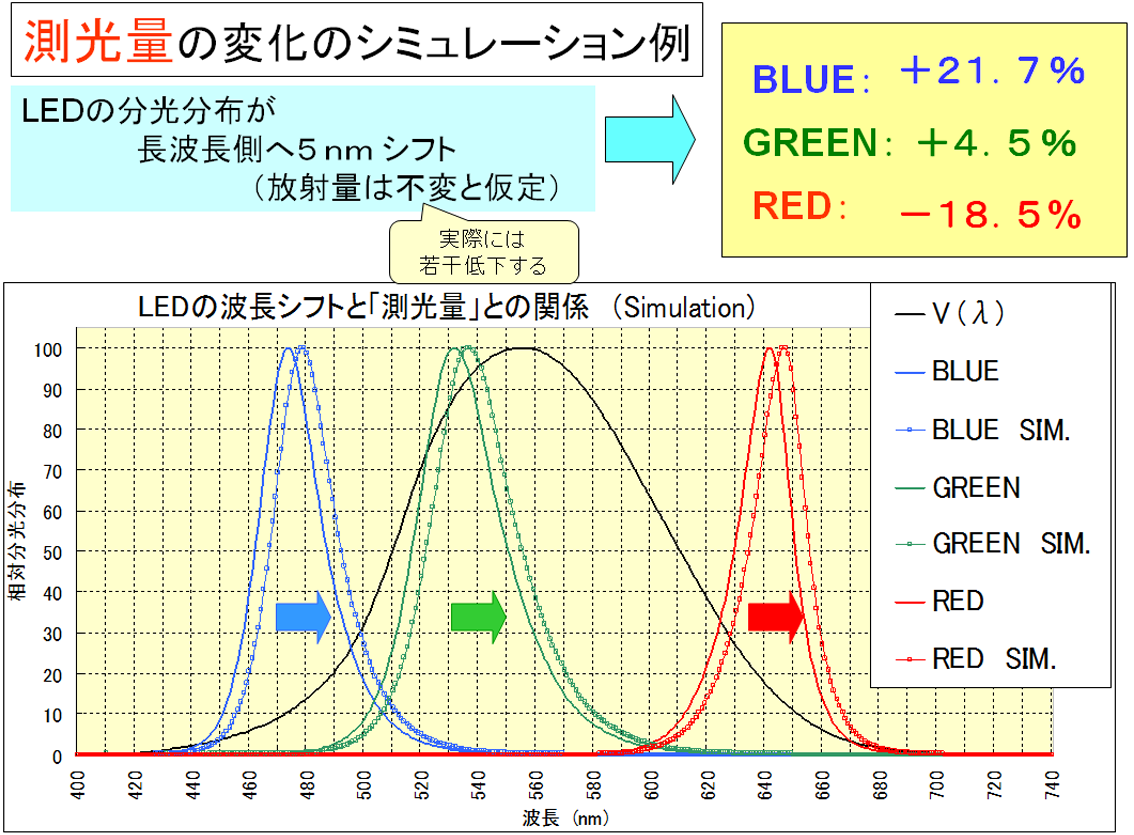

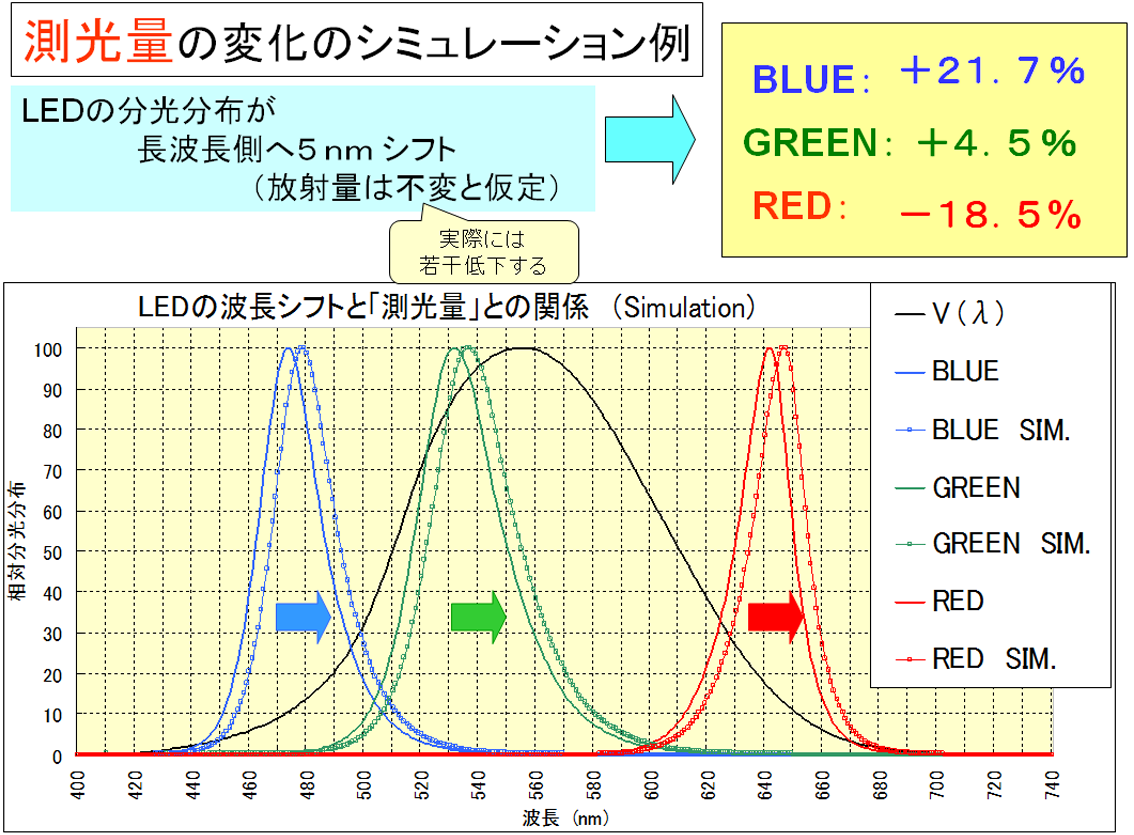

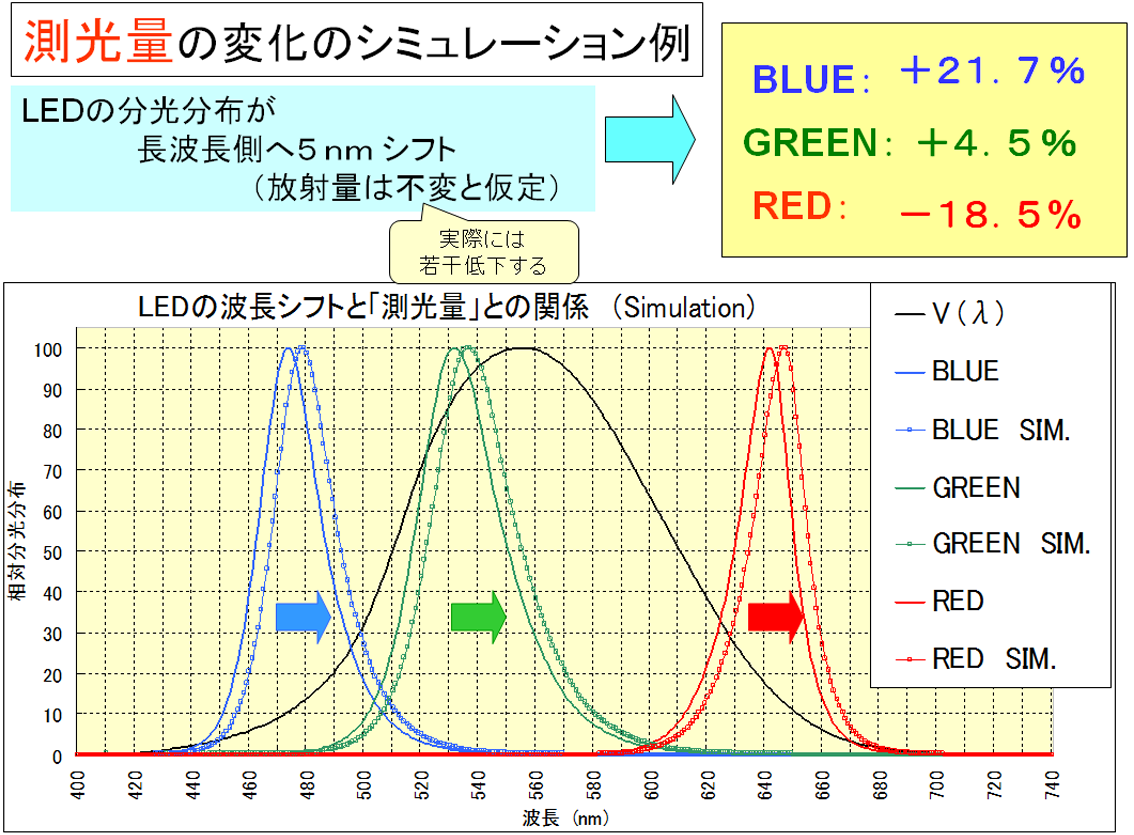

下図は、青色、緑色、赤色の3種の単色 LED について、通電直後からの接合部温度上昇により発光波長が長波長側へ 5 nm だけシフトしたと仮定して、その時の「測光量」の変化をシミュレーションしたものです。実際には温度上昇に伴ってエネルギー変換効率が低下して放射量出力が若干下がりますが、ここでは不変と仮定して計算しています。青色 LED 、赤色 LED の発光波長域は標準分光視感効率 V ( λ ) の変化率が大きい波長域に当たっていますので、発光波長の変化が測光量に大きく影響することが分かります。

青色 LED では約 22 % 増加、赤色 LED では約 19 % 減少というシミュレーション結果です。なお、緑色 LED については、標準分光視感効率 V ( λ ) の変化が比較的緩やかな波長域であるため、約 5 % の増加になっています。接合部温度上昇による放射量出力変化は無いとして計算しましたが、実際には若干低下しますので、結局、大雑把に言えば、発光波長が 5 nm シフトしたことで、測光量は青色 LED では約 2 割増加、赤色 LED では約 2 割減少するということになります。発光波長が 5 nm シフトというのは普通に起こることで、それ以上シフトすることも珍しいことではありません。従って ± 2 割では納まらない場合も多く発生します。

このシミュレーションの対象は、測光量すなわち標準視感効率 V ( λ ) で評価する測定量でしたが、光色(色度)を測定する場合の評価関数は等色関数  になります。特に

になります。特に ![]() の関数形状は、V ( λ ) 以上に急峻ですから、特に青色 LED 等の色度測定では、発光波長シフトの影響により刺激値 Z がかなり変動してしまうことが考えられます。

の関数形状は、V ( λ ) 以上に急峻ですから、特に青色 LED 等の色度測定では、発光波長シフトの影響により刺激値 Z がかなり変動してしまうことが考えられます。

発光波長シフトの時間的変化については、通電直後から時間の経過とともに接合部温度が上昇するため、発光波長が徐々に長波長側へシフトし、熱平衡状態になってやっと発光波長が安定することになります。従って、通電後所定時間を経過して接合部温度が熱平衡状態になるのを待って測定すると安定した測定値が得られることになります。ただ、測定対象の LED が、このような熱平衡状態で使用されるとは限らないので、その LED からの発光出力が実際に使用される条件( LED 駆動電流値、通電後の発光出力利用タイミングなど)の下での測定・評価が必要になる場合も出てきます。

通電直後は接合部の温度変化が大きいので、厳密な評価が必要な場合には、手動測定よりも電子タイマーなどの手段を用いて測定タイミングを固定する配慮も必要かと思います。つまり、試料 LED を実際にどのように作動させるか・・・・通電直後の性能が重要なのか、通電後十分時間が経ってからの性能が重要なのか・・・・によって、測定のタイミングを慎重に選定しなければなりません。また、熱平衡状態での測定値との相関データを取っておくことも考慮しておいた方がよいかと考えられます。パワー LED の場合には特に発熱量も大きく、接合部の温度上昇が特性変化に大きく影響しますので注意が必要です。なお、放射量評価では、分光的な評価関数(測定器の分光応答度)は一定の条件で評価しますので、発熱によるエネルギー変換効率の低下分はありますが、発光波長シフトの放射量測定値への影響は僅少と考えて良いでしょう。

以上、今回は LED 光源の測定結果のバラツキの原因となる諸要素の内、3 種の光軸の不一致、LED 接合部温度上昇による分光分布シフトを中心にお話しました。次回は、その他の要因についても紹介したいと考えています。

注釈

≪※1≫ 照度測定値からの光度値算出

光度の測定は、照度計の受光エリア(面積 S [ m2 ] )と照度測定距離 d [ m ] によって決まる立体角 Ω [ sr ]( = S / d 2 )内に放出される光束 φ [ lm ] による、距離 d [ m ] における正対照度 E [ lx ] を測定する、ということです。つまり、測定された照度 E [ lx ] = φ / S [ lm / m2 ] より、その立体角 Ω [ sr ]( Ω = S / d 2 )内に放出された光束は

φ [ lm ] = E [ lx ] ・ S [ m2 ] となりますから、その光源の光度 I [ cd ] は、

I [ cd ] ≡ φ / Ω [ lm / sr ] = ( E・S )/( S / d 2 ) = E・d 2

という計算で求められる訳です。

≪※2≫ 巡回測定結果のバラツキの資料

例えば、日本国内の LED 製造者 7 社による実際の製品による巡回試験結果(平成 12 年度照明学会第 33 回全国大会発表資料 S - 6 )

光と色の話 第二部

第9回 LED光学特性評価の注意点(その 1 )

LED は 1960 年代前半に赤色 LED が発明されて以降、黄、橙、黄緑などの単色光源の開発が続き、主にディスプレイ用等を中心に普及してきました。1990 年代前半に青色 LED が開発・製品化されたことにより、LED による白色光源が実用化され、一般照明にも用途が拡大されました。白色 LED は、従来から日常生活に使用されてきた白熱ランプ、蛍光ランプ等と比較して、当初は演色性の問題をはじめ、様々な問題点がありました。しかし急速な技術革新によって多くの課題が解決され、LED が本来持っている特長(省エネルギー性、長寿命、高輝度、小型、等々)が活かされ、近年急速に使用場面が拡大され、白熱電球や蛍光灯などの従来型光源を駆逐する勢いとなっていることは周知の通りです。また、単色 LED もその特長を活かして様々な分野で活用されています。単色 LED であれ白色 LED であれ、その使用目的に照らして LED の光学特性を適切に測定・評価することはLEDを使用する上で極めて重要であることは言うまでもありません。

一口で LED の光学特性と言っても色々で、右のように様々な特性項目があります。この内、黄色地で囲んだ部分は可視LEDに対して適用されるもの、更にその内、緑色地で囲んだ部分は有色LEDのみに、灰色地で囲んだ部分は白色LEDのみに適用される特性項目です。

これらの光学的特性の測定や評価・解釈においては、従来型光源とはいささか異なった側面があり、従来型光源と同様に測定しても測定結果のバラツキが大きくなる傾向があり、LED 光源は謂わば“クセのある光源”と言ってもよいかもしれません。LED 光源の特性を測定・評価する時にはその辺りの事情を頭において、従来型光源とは異なった注意を払う必要が出て来る場合もあります。LED 光源は従来型光源には無かった幾つもの特長を持っていますので、以下に述べますような諸々の LED 特有の特性傾向(クセ)を把握・理解し、適切に取り扱えば、より一層その特長を生かし、目的に叶った光源として活用できることになると考えられます。

・・・・・じゃじゃ馬は御すのは難し、されど御し得れば、素晴らしき能力を発揮すべし。

これらの各種光学的特性項目において、LED 光源特有の傾向が表面化し易いものを採り上げて具体的に説明していきたいと思います。

光度測定値のバラツキ

光源の光学的特性(放射量・測光量)の測定は、検出器の構成・配置をその光学的定義に対して忠実に設定した上で、正しく校正された測定器で測定しなければなりません。例えば光度(単位立体角当たりの光束)を測定する場合は光源位置から

d [ m ] の距離に照度計を光源に向けて正対させて、狭い立体角内に放出される光束による照度 E [ lx = lm / m2 ] を測定し、

I = E ・ d 2 という計算によって観測方向への光度 I [ cd = lm / sr ] を求めます。≪※1≫

従って、光度測定では、測定距離や照度測定面積(照度計の受光エリア面積)などの条件をキッチリ管理した条件で測定する訳ですが、(十数年前は)複数の測定者(大手 LED 製造企業)が同じ試料 LED を予め取り決めた同一測定条件で巡回測定

( Round Robin Test )をした結果、その測定結果が数十 % ばらついたということもありました≪※2≫。 従来型光源の場合は、同じような巡回測定をしてもその測定結果のバラツキは数 % 程度に納まるというのが一般的でした。これはどういうことにその原因があるのでしょうか。

各種放射量・測光量の測定の考え方自体は、理論的には従来型光源の場合と同様に LED 光源に対しても当然適用できるのですが、実際の測定結果において LED 光源の測定結果のバラツキが大きくなってしまう傾向があるのは、従来型光源とは異なる LED 光源特有の事情が影響していると言えます。

その LED 光源の特殊性の一つとして挙げられるのは、光源の大きさが従来型光源に比べて極めて小さいということに起因する事情です。LED は小型の半導体個体発光素子であり、その多くは発光部面積が 1 mm2 以下であり、従来型光源に比べて格段に小面積です。それが、パッケージに実装されたり、あるいは基板上に LED チップ単体が実装されたり、様々な形で光源として使われます。

このような LED 光源に対して、従来型光源の測定条件をそのまま LED 光源に適用すると、同じ様に測定したつもりでも、その測定結果(測定値)のバラツキがかなり大きくなってしまうというのが実情です。

光学的「軸」の問題

まず、光源からどの方向にどれだけの強さの光が放出されているか、すなわち光度配光特性の問題があります。光源の配光特性に関係する「軸」には、一般に次の 3 種の光軸が考えられます。

- ( a ) 構造的軸 ・・・・パッケージの構造によって決まる機械的な軸

- ( b ) 光学的軸 ・・・・配光特性の広がりの中でその中心方向

- ( c ) 最大光度軸・・・・光度が最大になっている方向

従来型の光源では、白熱電球のように(口金部方向を除いた)四方八方の全周囲に概ね均等に光を放出している光源や、蛍光ランプのように管面が概ね均等拡散光源面となっているものが多く、配光特性は広くなだらかになっており、その「光軸」については上記の 3 種の光軸はほぼ一致していると考えてよい場合が殆どです。これに対して、パッケージに実装された LED では、3 種の「光軸」が一致しているとは限らず、従来型光源に比較すると乖離が比較的目立つ場合も多いのが実態です。LED のベアチップ自体から放出される光は右図の様に概ね均等拡散の配光特性になっていますが、パッケージに実装された LED では、光出力の利用効率を上げるために、パッケージに付設された集光レンズや反射鏡によって正面方向に強い指向性を持たせた配光特性のもの(通称、砲弾型パッケージなど)も多くあります。

パッケージへ LED チップを実装するに当たり、パッケージ構造と LED チップとの位置関係において、その構造的・寸法的な実装位置のバラツキが配光特性にかなりのバラツキが生じる原因と考えられます。

レンズや反射板を併設したパッケージの構造によって決まる機械的光軸に対して、LED チップの実装位置が理想的には厳密にその光軸上で軸対称に実装されていることが必要ですが、現実にはほんの少し実装位置が機械的光軸位置からずれると光の放出方向が振れてしまうことになります。これは、テコの原理を考えていただければわかりやすいと思います。

レンズや反射鏡を支点、LED チップを力点、パッケージから放射される光の進行方向を作用点と考えると、LED チップ(力点)とパッケージのレンズや反射鏡(支点)との距離は極めて近いので、レンズの光軸に対してほんの少しチップ位置がずれるとレンズや反射鏡を経た光の進行方向(作用点)は機械的光軸から大きくずれた方向に振れてしまいます。

配光特性に広がりを持たせた場合はチップの実装位置ズレの影響はそれほど大きな問題になりませんが、配光特性を絞るほど、実際の光学的軸の構造的軸からの乖離は大きくなりがちになると同時に、配光特性の軸対称性も崩れて光学的軸と最大光度軸も乖離してきます。

この様な事情から、配光特性を絞ったパッケージ実装型 LED の光度測定においては、照度検出器の受光部面積の大きさや配置(光源からの距離・方向)のほんの少しの差異によって、照度測定値の変動幅が大きくなってしまうことが多いため、その結果、測定光度値のバラツキが大きくなってしまう傾向があります。また同一の試料について日時をおいて再測定したような場合、測定条件を全く同じにしきれないことも起こり易く、測定再現性が十分確保されない場合も出て来る可能性があります。

「 CIE 平均化 LED 光度」の導入

以上のような事情から、LED の光度測定においては、測定立体角(視野角)を広めに設定して測定すれば、急峻な配光特性変化や軸ズレの影響を平均化して或る程度測定バラツキを抑えることが可能です。このような考え方によって CIE(国際照明委員会)で規定された光度測定規格が “ CIE 平均化 LED 光度 ( I LED )” です。

この測定規格は、測定立体角(視野角)Ω の大きさによって条件 A( Ω = 0.001 ステラジアン)と

条件 B( Ω = 0.01 ステラジアン)の 2 つの標準測定条件が設定されています。

これらの条件 A と B は、受光器(照度計または放射照度計)の受光エリアを 100 mm2 の円形固定(半径約 5.64 mm )とし、測定距離を条件 A では d = 316 mm 、条件 B では

d = 100 mm とすることによって測定立体角(視野角)を構成しています。

「 CIE 平均化 LED 光度」 についての問題点(課題)

CIE 平均化LED光度( I LED )の導入によって、LED の光度測定のバラツキはそれ以前に比べてかなり改善されましたが、それでもまだ完全に解決された訳ではなく、以下の様な問題点(課題)を抱えています。

測定距離の問題

規格における光源側の基準位置は、実際に LED チップが実装されているのがパッケージの内部であるにもかかわらず、パッケージの頂点部とされています。つまり、レンズや反射鏡などが付設されているパッケージでは、実際の LED チップの位置に対して、光学的な実効光源位置は異なっているのですが、その位置は明示されていないため、便宜上分かり易いパッケージの頂点部を距離設定の基準位置にしています。

また、照度計側の距離基準位置も受光部の最前面になっていますが、実際には開口( aperture )表面とセンサー面との間には光学フィルタ等が介在していることが多く、真の受光面はもう少し奥にあります。

測定距離が十分大きければ、光源側および照度計側の距離基準位置のズレは殆ど無視できるのですが、測定距離が短くなれば測定誤差に影響してきますので、測定距離 d の短い条件 B の場合にはこの要素が測定値バラツキの要因としてより効いてきます。

異色測光誤差の問題

単色 LED の場合は分光分布が狭帯域ですから、標準分光視感効率 V ( λ ) で評価する場合には、用いる測定器の受光部の分光応答度特性の理論特性からのズレが測定誤差(異色測光誤差)に直結します。CIE 平均化 LED 光度の測定規格では、照度計の分光応答性能について、標準分光視感効率 V ( λ ) からの誤差を、可視域全体を通しての誤差積分値で規定しています。この誤差量は波長域によってプラス誤差とマイナス誤差がありますので、可視域全体に分光分布が広がっている白色光源の場合はプラス・マイナスの誤差が相殺される方向にあるため、大きな問題にはなりにくいのですが、単色光源の場合には、分光分布帯域が感度誤差の大きい波長域に重なると異色測光誤差が顕著に出てしまいます。照度測定に用いる検出器が分光型ではなくフィルタ型である場合には、異色測光誤差の発生し易い波長域に分光分布を持つ、青色、黄色、赤色などの単色 LED では測定誤差に注意が必要です。また、白色 LED でも、Blue - YAG 型は蛍光励起用の青色成分が顕著な分光組成になっていますので異色測光誤差が出易いと言えます。

LED 点灯出力の安定化

後述のように、LED 点灯による半導体接合部の温度上昇に伴い、発光波長の長波長側へのシフトが起こりますので、発光状態が十分安定した状態(熱平衡状態)で測定するか、あるいは通電と測定のタイミング関係を考慮する等の注意が必要となります。

接合部温度上昇による発光波長(分光分布、ピーク発光波長)のシフト

分光分布は、光源としての最も重要な基本特性の一つで、分光分布を適正に測定し、使用目的に照らして評価することは極めて重要です。

光源の種類の如何にかかわらず、発光のために通電すれば発熱が起こります。発熱の度合いは光源の種類によって大きく異なり、発熱量が多い白熱電球から比較的少ないルミネッセンス型光源(蛍光灯やLEDなど)まで色々あります。

LED 光源は発熱が比較的少ないとは言え、通電すれば当然発熱を伴い、LED チップ(半導体接合部)の温度が上昇します。接合部温度が上昇すれば投入電力に対するエネルギー変換効率が低下し、発光出力エネルギー(放射量)も少し下がってしまいますが、それ以上に問題となるのは、接合部温度上昇に伴って発光波長(すなわち分光分布)が長波長側へシフトしていくということがあります。その LED の通電電流規格内で使用していても、5 nm くらいはじきにシフトしてしまいます。

下図は、青色、緑色、赤色の3種の単色 LED について、通電直後からの接合部温度上昇により発光波長が長波長側へ 5 nm だけシフトしたと仮定して、その時の「測光量」の変化をシミュレーションしたものです。実際には温度上昇に伴ってエネルギー変換効率が低下して放射量出力が若干下がりますが、ここでは不変と仮定して計算しています。青色 LED 、赤色 LED の発光波長域は標準分光視感効率 V ( λ ) の変化率が大きい波長域に当たっていますので、発光波長の変化が測光量に大きく影響することが分かります。

青色 LED では約 22 % 増加、赤色 LED では約 19 % 減少というシミュレーション結果です。なお、緑色 LED については、標準分光視感効率 V ( λ ) の変化が比較的緩やかな波長域であるため、約 5 % の増加になっています。接合部温度上昇による放射量出力変化は無いとして計算しましたが、実際には若干低下しますので、結局、大雑把に言えば、発光波長が 5 nm シフトしたことで、測光量は青色 LED では約 2 割増加、赤色 LED では約 2 割減少するということになります。発光波長が 5 nm シフトというのは普通に起こることで、それ以上シフトすることも珍しいことではありません。従って ± 2 割では納まらない場合も多く発生します。

このシミュレーションの対象は、測光量すなわち標準視感効率 V ( λ ) で評価する測定量でしたが、光色(色度)を測定する場合の評価関数は等色関数  になります。特に

になります。特に ![]() の関数形状は、V ( λ ) 以上に急峻ですから、特に青色 LED 等の色度測定では、発光波長シフトの影響により刺激値 Z がかなり変動してしまうことが考えられます。

の関数形状は、V ( λ ) 以上に急峻ですから、特に青色 LED 等の色度測定では、発光波長シフトの影響により刺激値 Z がかなり変動してしまうことが考えられます。

発光波長シフトの時間的変化については、通電直後から時間の経過とともに接合部温度が上昇するため、発光波長が徐々に長波長側へシフトし、熱平衡状態になってやっと発光波長が安定することになります。従って、通電後所定時間を経過して接合部温度が熱平衡状態になるのを待って測定すると安定した測定値が得られることになります。ただ、測定対象の LED が、このような熱平衡状態で使用されるとは限らないので、その LED からの発光出力が実際に使用される条件( LED 駆動電流値、通電後の発光出力利用タイミングなど)の下での測定・評価が必要になる場合も出てきます。

通電直後は接合部の温度変化が大きいので、厳密な評価が必要な場合には、手動測定よりも電子タイマーなどの手段を用いて測定タイミングを固定する配慮も必要かと思います。つまり、試料 LED を実際にどのように作動させるか・・・・通電直後の性能が重要なのか、通電後十分時間が経ってからの性能が重要なのか・・・・によって、測定のタイミングを慎重に選定しなければなりません。また、熱平衡状態での測定値との相関データを取っておくことも考慮しておいた方がよいかと考えられます。パワー LED の場合には特に発熱量も大きく、接合部の温度上昇が特性変化に大きく影響しますので注意が必要です。なお、放射量評価では、分光的な評価関数(測定器の分光応答度)は一定の条件で評価しますので、発熱によるエネルギー変換効率の低下分はありますが、発光波長シフトの放射量測定値への影響は僅少と考えて良いでしょう。

以上、今回は LED 光源の測定結果のバラツキの原因となる諸要素の内、3 種の光軸の不一致、LED 接合部温度上昇による分光分布シフトを中心にお話しました。次回は、その他の要因についても紹介したいと考えています。

注釈

≪※1≫ 照度測定値からの光度値算出

光度の測定は、照度計の受光エリア(面積 S [ m2 ] )と照度測定距離 d [ m ] によって決まる立体角 Ω [ sr ]( = S / d 2 )内に放出される光束 φ [ lm ] による、距離 d [ m ] における正対照度 E [ lx ] を測定する、ということです。つまり、測定された照度 E [ lx ] = φ / S [ lm / m2 ] より、その立体角 Ω [ sr ]( Ω = S / d 2 )内に放出された光束は

φ [ lm ] = E [ lx ] ・ S [ m2 ] となりますから、その光源の光度 I [ cd ] は、

I [ cd ] ≡ φ / Ω [ lm / sr ] = ( E・S )/( S / d 2 ) = E・d 2

という計算で求められる訳です。

≪※2≫ 巡回測定結果のバラツキの資料

例えば、日本国内の LED 製造者 7 社による実際の製品による巡回試験結果(平成 12 年度照明学会第 33 回全国大会発表資料 S - 6 )

光と色の話 第二部

第9回 LED光学特性評価の注意点(その 1 )

LED は 1960 年代前半に赤色 LED が発明されて以降、黄、橙、黄緑などの単色光源の開発が続き、主にディスプレイ用等を中心に普及してきました。1990 年代前半に青色 LED が開発・製品化されたことにより、LED による白色光源が実用化され、一般照明にも用途が拡大されました。白色 LED は、従来から日常生活に使用されてきた白熱ランプ、蛍光ランプ等と比較して、当初は演色性の問題をはじめ、様々な問題点がありました。しかし急速な技術革新によって多くの課題が解決され、LED が本来持っている特長(省エネルギー性、長寿命、高輝度、小型、等々)が活かされ、近年急速に使用場面が拡大され、白熱電球や蛍光灯などの従来型光源を駆逐する勢いとなっていることは周知の通りです。また、単色 LED もその特長を活かして様々な分野で活用されています。単色 LED であれ白色 LED であれ、その使用目的に照らして LED の光学特性を適切に測定・評価することはLEDを使用する上で極めて重要であることは言うまでもありません。

一口で LED の光学特性と言っても色々で、右のように様々な特性項目があります。この内、黄色地で囲んだ部分は可視LEDに対して適用されるもの、更にその内、緑色地で囲んだ部分は有色LEDのみに、灰色地で囲んだ部分は白色LEDのみに適用される特性項目です。

これらの光学的特性の測定や評価・解釈においては、従来型光源とはいささか異なった側面があり、従来型光源と同様に測定しても測定結果のバラツキが大きくなる傾向があり、LED 光源は謂わば“クセのある光源”と言ってもよいかもしれません。LED 光源の特性を測定・評価する時にはその辺りの事情を頭において、従来型光源とは異なった注意を払う必要が出て来る場合もあります。LED 光源は従来型光源には無かった幾つもの特長を持っていますので、以下に述べますような諸々の LED 特有の特性傾向(クセ)を把握・理解し、適切に取り扱えば、より一層その特長を生かし、目的に叶った光源として活用できることになると考えられます。

・・・・・じゃじゃ馬は御すのは難し、されど御し得れば、素晴らしき能力を発揮すべし。

これらの各種光学的特性項目において、LED 光源特有の傾向が表面化し易いものを採り上げて具体的に説明していきたいと思います。

光度測定値のバラツキ

光源の光学的特性(放射量・測光量)の測定は、検出器の構成・配置をその光学的定義に対して忠実に設定した上で、正しく校正された測定器で測定しなければなりません。例えば光度(単位立体角当たりの光束)を測定する場合は光源位置から

d [ m ] の距離に照度計を光源に向けて正対させて、狭い立体角内に放出される光束による照度 E [ lx = lm / m2 ] を測定し、

I = E ・ d 2 という計算によって観測方向への光度 I [ cd = lm / sr ] を求めます。≪※1≫

従って、光度測定では、測定距離や照度測定面積(照度計の受光エリア面積)などの条件をキッチリ管理した条件で測定する訳ですが、(十数年前は)複数の測定者(大手 LED 製造企業)が同じ試料 LED を予め取り決めた同一測定条件で巡回測定

( Round Robin Test )をした結果、その測定結果が数十 % ばらついたということもありました≪※2≫。 従来型光源の場合は、同じような巡回測定をしてもその測定結果のバラツキは数 % 程度に納まるというのが一般的でした。これはどういうことにその原因があるのでしょうか。

各種放射量・測光量の測定の考え方自体は、理論的には従来型光源の場合と同様に LED 光源に対しても当然適用できるのですが、実際の測定結果において LED 光源の測定結果のバラツキが大きくなってしまう傾向があるのは、従来型光源とは異なる LED 光源特有の事情が影響していると言えます。

その LED 光源の特殊性の一つとして挙げられるのは、光源の大きさが従来型光源に比べて極めて小さいということに起因する事情です。LED は小型の半導体個体発光素子であり、その多くは発光部面積が 1 mm2 以下であり、従来型光源に比べて格段に小面積です。それが、パッケージに実装されたり、あるいは基板上に LED チップ単体が実装されたり、様々な形で光源として使われます。

このような LED 光源に対して、従来型光源の測定条件をそのまま LED 光源に適用すると、同じ様に測定したつもりでも、その測定結果(測定値)のバラツキがかなり大きくなってしまうというのが実情です。

光学的「軸」の問題

まず、光源からどの方向にどれだけの強さの光が放出されているか、すなわち光度配光特性の問題があります。光源の配光特性に関係する「軸」には、一般に次の 3 種の光軸が考えられます。

- ( a ) 構造的軸 ・・・・パッケージの構造によって決まる機械的な軸

- ( b ) 光学的軸 ・・・・配光特性の広がりの中でその中心方向

- ( c ) 最大光度軸・・・・光度が最大になっている方向

従来型の光源では、白熱電球のように(口金部方向を除いた)四方八方の全周囲に概ね均等に光を放出している光源や、蛍光ランプのように管面が概ね均等拡散光源面となっているものが多く、配光特性は広くなだらかになっており、その「光軸」については上記の 3 種の光軸はほぼ一致していると考えてよい場合が殆どです。これに対して、パッケージに実装された LED では、3 種の「光軸」が一致しているとは限らず、従来型光源に比較すると乖離が比較的目立つ場合も多いのが実態です。LED のベアチップ自体から放出される光は右図の様に概ね均等拡散の配光特性になっていますが、パッケージに実装された LED では、光出力の利用効率を上げるために、パッケージに付設された集光レンズや反射鏡によって正面方向に強い指向性を持たせた配光特性のもの(通称、砲弾型パッケージなど)も多くあります。

パッケージへ LED チップを実装するに当たり、パッケージ構造と LED チップとの位置関係において、その構造的・寸法的な実装位置のバラツキが配光特性にかなりのバラツキが生じる原因と考えられます。

レンズや反射板を併設したパッケージの構造によって決まる機械的光軸に対して、LED チップの実装位置が理想的には厳密にその光軸上で軸対称に実装されていることが必要ですが、現実にはほんの少し実装位置が機械的光軸位置からずれると光の放出方向が振れてしまうことになります。これは、テコの原理を考えていただければわかりやすいと思います。

レンズや反射鏡を支点、LED チップを力点、パッケージから放射される光の進行方向を作用点と考えると、LED チップ(力点)とパッケージのレンズや反射鏡(支点)との距離は極めて近いので、レンズの光軸に対してほんの少しチップ位置がずれるとレンズや反射鏡を経た光の進行方向(作用点)は機械的光軸から大きくずれた方向に振れてしまいます。

配光特性に広がりを持たせた場合はチップの実装位置ズレの影響はそれほど大きな問題になりませんが、配光特性を絞るほど、実際の光学的軸の構造的軸からの乖離は大きくなりがちになると同時に、配光特性の軸対称性も崩れて光学的軸と最大光度軸も乖離してきます。

この様な事情から、配光特性を絞ったパッケージ実装型 LED の光度測定においては、照度検出器の受光部面積の大きさや配置(光源からの距離・方向)のほんの少しの差異によって、照度測定値の変動幅が大きくなってしまうことが多いため、その結果、測定光度値のバラツキが大きくなってしまう傾向があります。また同一の試料について日時をおいて再測定したような場合、測定条件を全く同じにしきれないことも起こり易く、測定再現性が十分確保されない場合も出て来る可能性があります。

「 CIE 平均化 LED 光度」の導入

以上のような事情から、LED の光度測定においては、測定立体角(視野角)を広めに設定して測定すれば、急峻な配光特性変化や軸ズレの影響を平均化して或る程度測定バラツキを抑えることが可能です。このような考え方によって CIE(国際照明委員会)で規定された光度測定規格が “ CIE 平均化 LED 光度 ( I LED )” です。

この測定規格は、測定立体角(視野角)Ω の大きさによって条件 A( Ω = 0.001 ステラジアン)と

条件 B( Ω = 0.01 ステラジアン)の 2 つの標準測定条件が設定されています。

これらの条件 A と B は、受光器(照度計または放射照度計)の受光エリアを 100 mm2 の円形固定(半径約 5.64 mm )とし、測定距離を条件 A では d = 316 mm 、条件 B では

d = 100 mm とすることによって測定立体角(視野角)を構成しています。

「 CIE 平均化 LED 光度」 についての問題点(課題)

CIE 平均化LED光度( I LED )の導入によって、LED の光度測定のバラツキはそれ以前に比べてかなり改善されましたが、それでもまだ完全に解決された訳ではなく、以下の様な問題点(課題)を抱えています。

測定距離の問題

規格における光源側の基準位置は、実際に LED チップが実装されているのがパッケージの内部であるにもかかわらず、パッケージの頂点部とされています。つまり、レンズや反射鏡などが付設されているパッケージでは、実際の LED チップの位置に対して、光学的な実効光源位置は異なっているのですが、その位置は明示されていないため、便宜上分かり易いパッケージの頂点部を距離設定の基準位置にしています。

また、照度計側の距離基準位置も受光部の最前面になっていますが、実際には開口( aperture )表面とセンサー面との間には光学フィルタ等が介在していることが多く、真の受光面はもう少し奥にあります。

測定距離が十分大きければ、光源側および照度計側の距離基準位置のズレは殆ど無視できるのですが、測定距離が短くなれば測定誤差に影響してきますので、測定距離 d の短い条件 B の場合にはこの要素が測定値バラツキの要因としてより効いてきます。

異色測光誤差の問題

単色 LED の場合は分光分布が狭帯域ですから、標準分光視感効率 V ( λ ) で評価する場合には、用いる測定器の受光部の分光応答度特性の理論特性からのズレが測定誤差(異色測光誤差)に直結します。CIE 平均化 LED 光度の測定規格では、照度計の分光応答性能について、標準分光視感効率 V ( λ ) からの誤差を、可視域全体を通しての誤差積分値で規定しています。この誤差量は波長域によってプラス誤差とマイナス誤差がありますので、可視域全体に分光分布が広がっている白色光源の場合はプラス・マイナスの誤差が相殺される方向にあるため、大きな問題にはなりにくいのですが、単色光源の場合には、分光分布帯域が感度誤差の大きい波長域に重なると異色測光誤差が顕著に出てしまいます。照度測定に用いる検出器が分光型ではなくフィルタ型である場合には、異色測光誤差の発生し易い波長域に分光分布を持つ、青色、黄色、赤色などの単色 LED では測定誤差に注意が必要です。また、白色 LED でも、Blue - YAG 型は蛍光励起用の青色成分が顕著な分光組成になっていますので異色測光誤差が出易いと言えます。

LED 点灯出力の安定化

後述のように、LED 点灯による半導体接合部の温度上昇に伴い、発光波長の長波長側へのシフトが起こりますので、発光状態が十分安定した状態(熱平衡状態)で測定するか、あるいは通電と測定のタイミング関係を考慮する等の注意が必要となります。

接合部温度上昇による発光波長(分光分布、ピーク発光波長)のシフト

分光分布は、光源としての最も重要な基本特性の一つで、分光分布を適正に測定し、使用目的に照らして評価することは極めて重要です。

光源の種類の如何にかかわらず、発光のために通電すれば発熱が起こります。発熱の度合いは光源の種類によって大きく異なり、発熱量が多い白熱電球から比較的少ないルミネッセンス型光源(蛍光灯やLEDなど)まで色々あります。

LED 光源は発熱が比較的少ないとは言え、通電すれば当然発熱を伴い、LED チップ(半導体接合部)の温度が上昇します。接合部温度が上昇すれば投入電力に対するエネルギー変換効率が低下し、発光出力エネルギー(放射量)も少し下がってしまいますが、それ以上に問題となるのは、接合部温度上昇に伴って発光波長(すなわち分光分布)が長波長側へシフトしていくということがあります。その LED の通電電流規格内で使用していても、5 nm くらいはじきにシフトしてしまいます。

下図は、青色、緑色、赤色の3種の単色 LED について、通電直後からの接合部温度上昇により発光波長が長波長側へ 5 nm だけシフトしたと仮定して、その時の「測光量」の変化をシミュレーションしたものです。実際には温度上昇に伴ってエネルギー変換効率が低下して放射量出力が若干下がりますが、ここでは不変と仮定して計算しています。青色 LED 、赤色 LED の発光波長域は標準分光視感効率 V ( λ ) の変化率が大きい波長域に当たっていますので、発光波長の変化が測光量に大きく影響することが分かります。

青色 LED では約 22 % 増加、赤色 LED では約 19 % 減少というシミュレーション結果です。なお、緑色 LED については、標準分光視感効率 V ( λ ) の変化が比較的緩やかな波長域であるため、約 5 % の増加になっています。接合部温度上昇による放射量出力変化は無いとして計算しましたが、実際には若干低下しますので、結局、大雑把に言えば、発光波長が 5 nm シフトしたことで、測光量は青色 LED では約 2 割増加、赤色 LED では約 2 割減少するということになります。発光波長が 5 nm シフトというのは普通に起こることで、それ以上シフトすることも珍しいことではありません。従って ± 2 割では納まらない場合も多く発生します。

このシミュレーションの対象は、測光量すなわち標準視感効率 V ( λ ) で評価する測定量でしたが、光色(色度)を測定する場合の評価関数は等色関数  になります。特に

になります。特に ![]() の関数形状は、V ( λ ) 以上に急峻ですから、特に青色 LED 等の色度測定では、発光波長シフトの影響により刺激値 Z がかなり変動してしまうことが考えられます。

の関数形状は、V ( λ ) 以上に急峻ですから、特に青色 LED 等の色度測定では、発光波長シフトの影響により刺激値 Z がかなり変動してしまうことが考えられます。

発光波長シフトの時間的変化については、通電直後から時間の経過とともに接合部温度が上昇するため、発光波長が徐々に長波長側へシフトし、熱平衡状態になってやっと発光波長が安定することになります。従って、通電後所定時間を経過して接合部温度が熱平衡状態になるのを待って測定すると安定した測定値が得られることになります。ただ、測定対象の LED が、このような熱平衡状態で使用されるとは限らないので、その LED からの発光出力が実際に使用される条件( LED 駆動電流値、通電後の発光出力利用タイミングなど)の下での測定・評価が必要になる場合も出てきます。

通電直後は接合部の温度変化が大きいので、厳密な評価が必要な場合には、手動測定よりも電子タイマーなどの手段を用いて測定タイミングを固定する配慮も必要かと思います。つまり、試料 LED を実際にどのように作動させるか・・・・通電直後の性能が重要なのか、通電後十分時間が経ってからの性能が重要なのか・・・・によって、測定のタイミングを慎重に選定しなければなりません。また、熱平衡状態での測定値との相関データを取っておくことも考慮しておいた方がよいかと考えられます。パワー LED の場合には特に発熱量も大きく、接合部の温度上昇が特性変化に大きく影響しますので注意が必要です。なお、放射量評価では、分光的な評価関数(測定器の分光応答度)は一定の条件で評価しますので、発熱によるエネルギー変換効率の低下分はありますが、発光波長シフトの放射量測定値への影響は僅少と考えて良いでしょう。

以上、今回は LED 光源の測定結果のバラツキの原因となる諸要素の内、3 種の光軸の不一致、LED 接合部温度上昇による分光分布シフトを中心にお話しました。次回は、その他の要因についても紹介したいと考えています。

注釈

≪※1≫ 照度測定値からの光度値算出

光度の測定は、照度計の受光エリア(面積 S [ m2 ] )と照度測定距離 d [ m ] によって決まる立体角 Ω [ sr ]( = S / d 2 )内に放出される光束 φ [ lm ] による、距離 d [ m ] における正対照度 E [ lx ] を測定する、ということです。つまり、測定された照度 E [ lx ] = φ / S [ lm / m2 ] より、その立体角 Ω [ sr ]( Ω = S / d 2 )内に放出された光束は

φ [ lm ] = E [ lx ] ・ S [ m2 ] となりますから、その光源の光度 I [ cd ] は、

I [ cd ] ≡ φ / Ω [ lm / sr ] = ( E・S )/( S / d 2 ) = E・d 2

という計算で求められる訳です。

≪※2≫ 巡回測定結果のバラツキの資料

例えば、日本国内の LED 製造者 7 社による実際の製品による巡回試験結果(平成 12 年度照明学会第 33 回全国大会発表資料 S - 6 )