光と色の話 第二部

第10回 LED光学特性評価の注意点(その 2 )

前回は、LED 光源の光学的特性の測定値のバラツキが大きくなる要因として、LED チップのパッケージへの実装に絡む光軸(構造的軸、光学的軸、最大光度軸)の不一致、および、通電点灯時の LED 半導体接合部の温度上昇による発光波長の長波長側へのシフトについてお話ししました。今回は、それ以外の要因についての概要をお話しします。

異色測光誤差(分光的誤差)の問題

異色測光誤差については第 6 回“照度計を使用する時の注意点”の註釈≪※1≫分光的誤差および前回(第 9 回)の「CIE平均化LED光度についての問題点(課題)」の項でも少し触れました。異色測光誤差は、照度や光度の測定に限った話ではなく、各種の測光量や測色量等に対して一般的に発生する可能性があります。

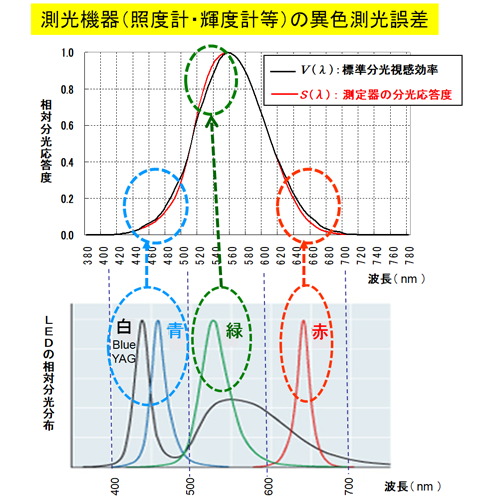

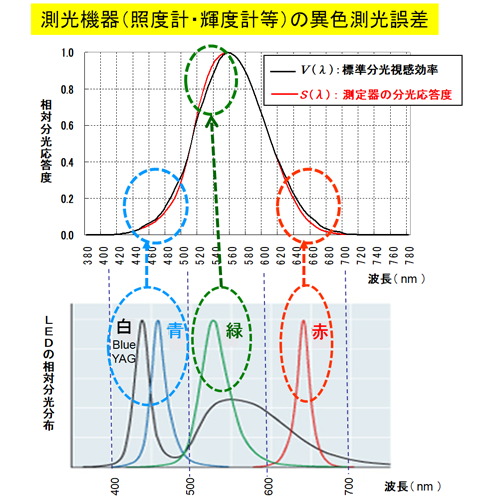

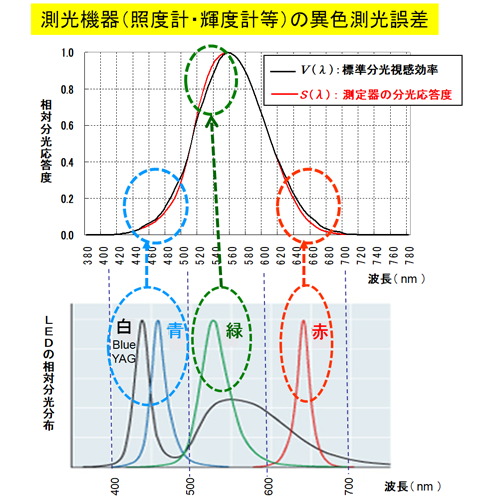

測光量の場合には、標準分光視感効率 V ( λ ) 、測色量の場合には等色関数 x ( λ ) , y ( λ ) , z ( λ ) が理論的な評価関数ですが、実際の測光・測色機器(特にフィルタ型の場合)では、これらの理論的評価関数に対して分光応答度特性を完全に一致しきれていない場合が多く、(右図のように)波長域によって応答度誤差が異なるために起こる測定誤差のことを異色測光誤差≪※1≫と称しています。

理論的評価関数に対して実際の測光機器の分光応答度の誤差は、波長域によってプラス方向誤差とマイナス方向誤差がありますので、広い波長範囲に分光分布を持つ白色光源の場合には、結果的に誤差が相殺する方向に作用するのが一般的です。しかし、分光分布の偏りが顕著な非白色光源(赤、緑、青の単色 LED など)を測定する場合には、分光分布が偏在している波長域と測定器の誤差のある波長域とが重なると異色測光誤差が表面化してしまいますので注意が必要です。

なお、これは LED 光源特有の問題という訳ではなく、従来型光源であっても分光分布の偏りが顕著な光源(赤色や青色等の有色光源や、輝線スペクトルを持つ水銀ランプ等の白色光源など)においても言えることですが、LED の場合には単色 LED の種類も多く、必然的にその測定機会も多くなるということもあり、常に頭においておく必要があると言えます。≪※2≫

光学特性の絶対値を問題にする場合には、一般的には、測定原理的に異色測光誤差の発生が僅少である分光型の測光測色機器を用いる方が良いと言えます。

なお、複数の試料光の相対分光分布が同じ場合には、異色測光誤差は双方に対して同じ比率で発生しますので、絶対値にそれほど重きを置かずに、“相対比較”をしたい場合には刺激値直読型(フィルタ型)でも実用上問題にならない場合が殆どであると考えられます。ただし、その際用いる刺激値直読型(フィルタ型)測定器は同一機種であっても個体間での分光応答度が微妙に異なることがありますので、1 台の測定器に限定して比較測定を行うべきです。

LED の輝度測定の不安定要素

LED は発光部エリアが極めて小さいので、輝度の測定には他の光源と比較してどうしてもかなりの誤差が入ってくる傾向が強くなります。本連載の第 7 回「輝度計を使用する時の注意点」で述べましたように、輝度計はファインダー内に示された狭い測定エリア内の“平均” 輝度を測定表示しますが、LED 光源の場合は、発光部面積が非常に小さい場合が多い為、輝度計の狭い測定エリア内でも輝度分布が大きく変化する場合が多く、ちょっとした位置関係の差異で測定値が変動しがちです。クローズアップレンズを用いて光源像を拡大しても測定エリア内の輝度分布を解消しきれるとは限りません。

また、輝度の測定は狭い立体角内に放出される光が測定対象になりますので、前回(第 9 回)の光度測定の場合と同様に試料光源からの配光特性に対する注意が必要です。均等拡散に近いなだらかな配光特性の光源の場合は、輝度測定方向(角度)の差異による輝度測定値の変動は少ないのですが、LED 光源の場合は配光特性が絞られて指向性がかなり強いものも多く、測定方向(角度)のわずかな違いが輝度測定値の差異となり易いと言えます。また、構造的軸、光学的軸、最大光度軸が乖離している場合もあり、測定輝度値が測定方向のちょっとした違い(あるいは試料 LED 光源のセッティングの仕方)に依存して変動してしまうことがあります。

(上記は「輝度」測定について述べましたが、「放射輝度」測定についても全く同じことが言えます。)

LED の全光束測定の問題点

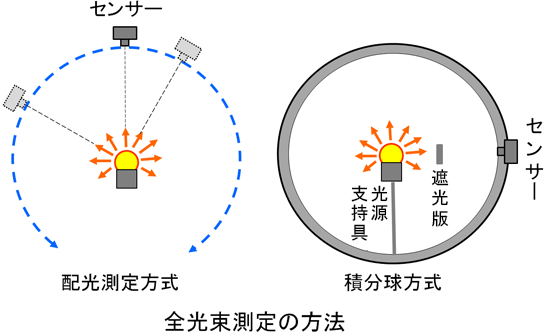

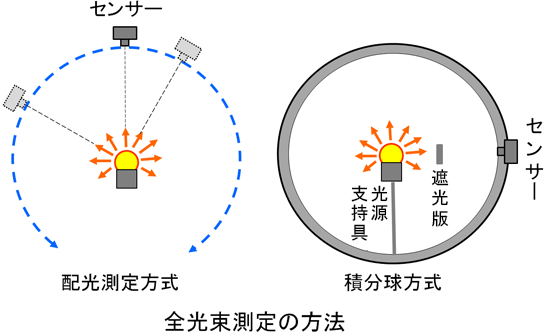

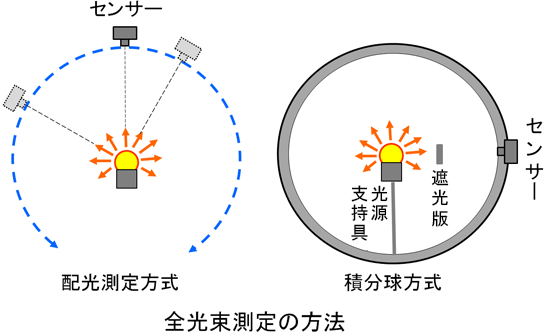

一般に、光源の全光束、すなわち四方八方の全空間に放出される光束の総量を測定する方法としては大きく分けて次の 2 つの方式があります。

【配光測定方式】光源から全周囲へ放出される光束を、光源を中心とする空間球面上の各箇所で測定して 3 次元の配光特性を測定し、そのデータから数値積分計算することによって全光束を算出する方法

【積分球方式】積分球(球形光束計)を使用し、その中心部に試料光源を置いて点灯させ、試料光源からの放出光が球内で均等拡散反射を繰り返した結果として生じる積分球内壁面の照度を測定し、その照度が全光束に比例することを利用して全光束を求める方法≪※3≫

配光測定方式は、光源の種類・形状・構造に関わらず適用可能で、精密に全光束を測定・算出することが可能ですが、ただ、配光を精密に測定するためには、設備的にもかなり大掛かりなきっちりした仕掛けが必要で、暗室内での測定作業となります。また、全方位を分割して測定を繰り返す必要がありますので測定時間が長くかかり、その間光源の点灯状態が安定していることが必要となるなど、測定技術的にも高いレベルが要求されます。

一方、積分球方式は、全方向へ放出される光束を多重均等拡散反射により空間的に平均化してその一部を内壁面照度として測定する訳ですから、全光束値が値付けられた全光束標準光源との比較測定による校正が必要となります。また、球内で反射を繰り返すことにより、試料光源(発光部分および筐体部分)による光の吸収(自己吸収)や、試料光源の支持具や遮光板などによる光の反射・吸収が発生し、測定誤差の要因となるため、その補正が必要となります。≪※4≫

この様に、積分球方式は、全光束基準光源と試料光源との積分球内壁照度の“相対比較”によって試料光源の全光束を求めるため、測定方法として比較的簡便で短時間で測定できることもあり、一般によく使用される方法です。ただ、LED 光源の場合には、以下に述べる“自己吸収”による誤差が問題になる事が多く、注意が必要と言えます。

パッケージに実装された LED 光源の場合、発光部分である LED チップの大きさに対してパッケージの筐体等の非発光部分(電気的・機械的な支持部分)の面積が相対的に大きく、積分球内での多重反射光がそこに当たって吸収される“自己吸収”の比率が全光束標準光源に比較するとかなり大きくなってしまうことが多い為、この自己吸収の補正処理が必要になります。またパッケージの形状も種々あって、自己吸収比率もパッケージ形状に大きく依存するため、自己吸収補正を施したとしても測定値のバラツキは払拭しきれない場合が多いと言えます。

(上記は「全光束」測定について述べましたが、「全放射束」測定についても全く同じことが言えます。)

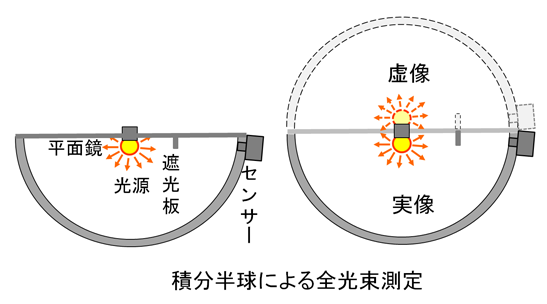

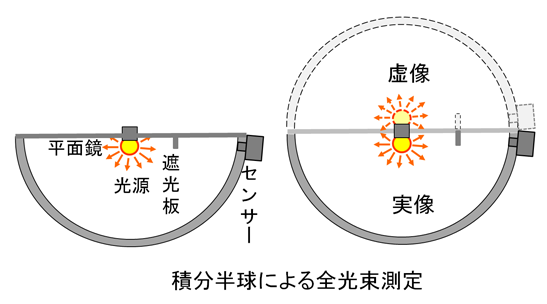

積分半球による自己吸収誤差の抑制

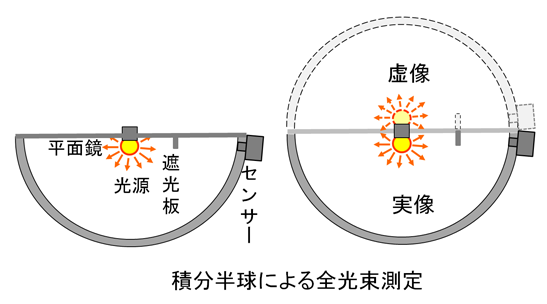

以上の様な自己吸収に関わる課題に対して、「積分半球」を用いる測定法が開発されています≪※5≫。これは、積分球を真二つに分割し、分割面に平面反射鏡を設けた構造になっています。実物の半球内の像が平面反射鏡に虚像として映し出され、実存する半球と鏡による虚像とで等価的に積分球を構成していることになります。平面反射鏡の中央部(積分半球の中心)から、試料光源の発光部だけを半球内に“顔出し”させ、自己吸収の主要因となる非発光部は平面反射鏡の背後に隠した配置にすることができ、また光源支持具も不要ですので、半球内の多重反射光の自己吸収を非常に少なく抑えることができる訳です。

絶対値測定と相対比較測定

試料光源の光学特性(測光量や放射量)の絶対値を直接測定するためには、その測定量の定義に従って測定条件を厳密に設定し、また測定器も厳密に校正された状態で細心の注意を払って測定する必要がありますので、正確な測定をするためにはかなり大掛かりな測定設備環境(実験機材や実験室環境など)と高度な測定技術を要することになり、誰でも簡単にできるという訳ではありません。これに対して、相対測定は、上記の様な要件を満たした絶対値測定によって特性値が明確に値付けられている基準試料(測光標準光源)を用意して、測定対象試料と測光標準光源を同一測定条件で比較測定することにより、その測定値の相対比から測定対象試料の絶対値を得るという測定手法です。相対比較測定は、(測定量の定義に従った測定条件の設定は必要ですが)測定設備環境が十分とは言えなくても、また測定者の測定技術がそれほど熟練していなくても、単独で絶対値測定を行うのに比較すれば、かなりの精度の測定結果を得ることが可能で、誰でも比較的容易に実施できるということが言えます。(上記で述べました全光束測定において、配光測定方式は絶対値測定、積分球方式は相対比較方式と言えます。)

測光標準 LED の利用

LED 光源の光学特性の測定は、前回(第 9 回)から今回にかけて説明してきました様に、従来型光源とはいささか異なる LED 光源特有の事情の為、測定誤差が入り込み易く、測定・評価結果のバラツキが大きくなってしまう傾向があります。このような課題を抱えているため、特に絶対値を問題にする場合は課題が大きいと言えます。

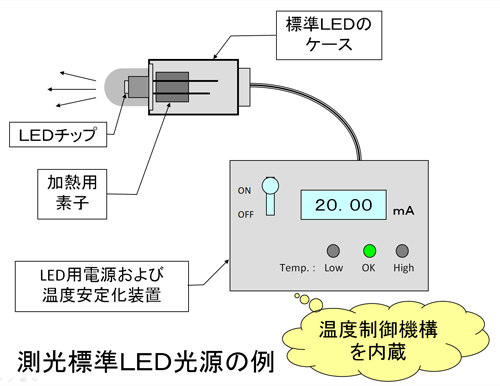

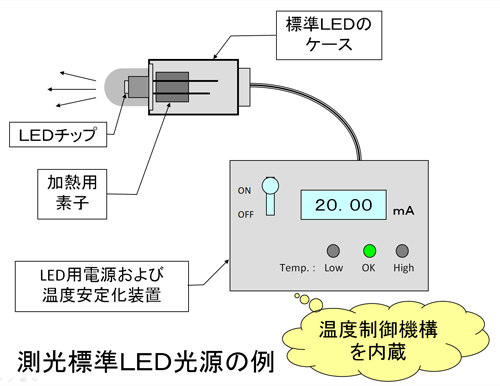

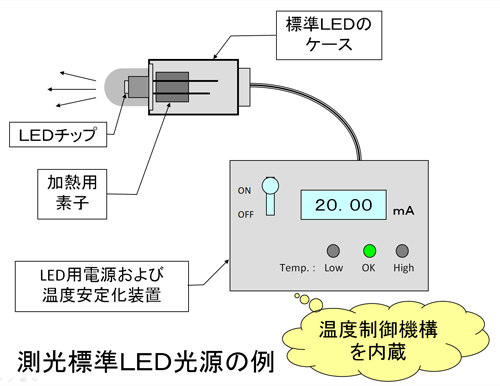

このような課題に対処する手段として、様々な放射量、測光量に対して絶対値測定によって値付けされた測光標準 LED 光源が供給されています≪※6≫。この測光標準 LED 光源は、特別の駆動用電源装置を有しており、予め定められた所定の駆動条件(電圧、電流)で駆動することは勿論ですが、更に LED チップの温度が周囲温度の影響を受けないように LED チップを所定温度まで加熱制御する温度安定化制御機能を備えています。点灯後、所定時間経過した時点で LED の発光出力は安定しますので、この状態での出力が値付けられている訳です。

この測光標準 LED 光源と試料 LED 光源を同じ測定条件下で相対比較測定することにより試料 LED 光源の絶対値を算出するという訳です。

このような考え方ですから、理屈から言えば、測光標準 LED 光源は試料 LED 光源と同種類(同一相対分光分布)、同一形状寸法であることが求められるのですが、残念乍ら現状は、多種多様に存在する LED 光源に対して、世の中に供給されている測光標準 LED 光源の種類は非常に少なく限定的です。従って、試料 LED 光源の仕様に最も近似した測光標準 LED 光源との比較測定ということに留まらざるを得ないという場合が殆どではないかと思われます。それでも、不十分な測定環境条件下で単独に絶対値測定を行うよりも、正確な絶対値により近い測定結果が比較的容易に得られるということが言えましょう。

以上、細かいことまで含めて、LED 光源の光学特性の測定・評価に関する事情をお話してきましたが、現時点( 2018 年)において、LED 光源の光学特性の絶対値測定の正確さレベルは、従来型光源と比較して、同等レベルまで確立されているかと言えば、残念ながらまだ課題を抱えており、十分とはなかなか言い難い状態と言っても良いかもしれません。継続的にその技術向上の努力が払われていますが、まだ当面はこの状態が続くのではないかと考えられます。

従って、LED 光源を使用する場合、そのシステムでの使用目的、要求精度等の条件に照らして機種を選択し、システムを開発・設計することになりますが、その際、カタログ等に表示された測光量や放射量等の値をそのまま額面通りに受け取るのではなく、或る程度のバラツキ(変動幅)を見込んで検討することが望ましいと言えましょう。

注釈

≪※1≫ 異色測光誤差

試料光の分光分布の差異、すなわち色味の違いによって誤差の発生の仕方が異なることから“異色”測光誤差と呼ばれています。

≪※2≫

異色測光誤差が顕著化し易い例として単色LEDでお話ししましたが、白色 LED の場合であっても、例えば Blue - YAG 型の白色 LED などは励起光成分(青)が突出しているため、異色測光誤差が出やすいと言えます。

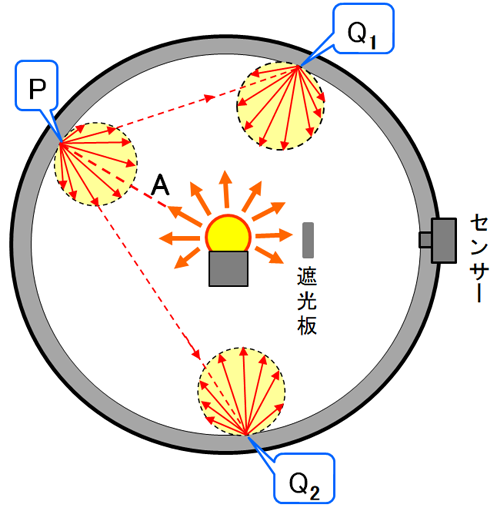

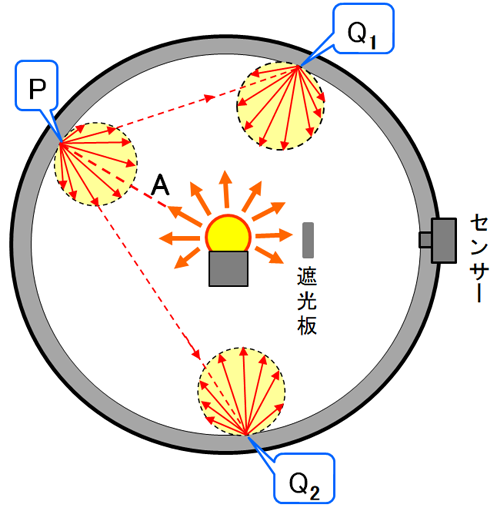

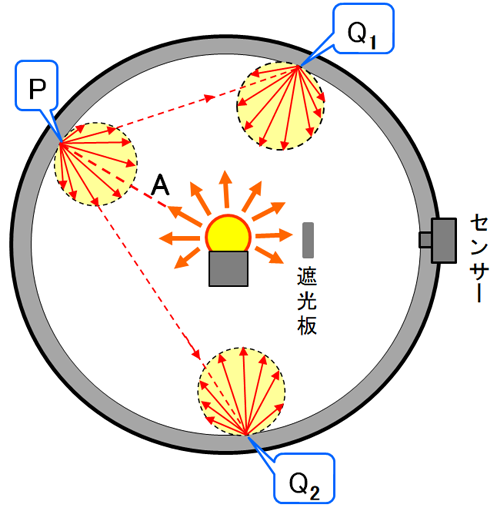

≪※3≫ 積分球内面の多重均等拡散反射による内壁面照度の均一化

積分球の内壁面は、白色の均等拡散性高反射率反射面(硫酸バリウム塗装やスペクトラロン等)で構成されています。 光源から放出された光の内、或る方向に進行する光束 A が、壁面上の位置 P に入射すると、( 100 % に近い)高反射率で均等拡散反射されます。

つまり、反射光の配光特性は反射光の進行方向(反射角 θ )の cos θ に比例した光度になっています。 P での反射光は反射角 θ 毎に、球内壁面の別の場所に入射することになりますが、この成分によって生じる内壁面照度は、(ここでは詳細な説明は省略しますが)P での反射角 θ によらず( Q1 の位置でも Q2 の位置でも)一定であることが幾何光学理論によって説明されています。Q1 や Q2 での反射についても P での反射と同様に均等拡散反射となります。この様に、反射光のあらゆる配光成分が壁面に入射する度に繰り返し均等拡散反射を受け続けることになり、その結果、試料光源の配光特性の形状に関わらず、球内壁面上の照度は均一化されることになります。

なお、壁面に設置されたセンサー(照度計)へ試料光源からの直射光が入射すると、その方向の配光の強弱がセンサー位置の照度に直接影響を与えてしまいますので、図中に示した様に遮光板によって直射光をカットし、センサー位置の内壁面照度が多重均等拡散反射成分のみによって構成されるように配慮されています。

≪※4≫

全光束標準光源と試料光源の配光特性が異なる場合には測定誤差が出易くなります。

≪※5≫

積分半球方式は大塚電子株式会社の開発によるものです。

≪※6≫ 測光標準LED光源

分光全放射束標準 LED 、光束・放射束標準 LED 、光度標準 LED 、などが供給されています。これらは、目的とする測光量、放射量に対して、本格的な測定環境の下で高度な測定技術を駆使して絶対値測定を行い、測定体系として国家計量標準に対応付けて校正可能(トレーサブル)な測光量・放射量が値付けされています。

光と色の話 第二部

第10回 LED光学特性評価の注意点(その 2 )

前回は、LED 光源の光学的特性の測定値のバラツキが大きくなる要因として、LED チップのパッケージへの実装に絡む光軸(構造的軸、光学的軸、最大光度軸)の不一致、および、通電点灯時の LED 半導体接合部の温度上昇による発光波長の長波長側へのシフトについてお話ししました。今回は、それ以外の要因についての概要をお話しします。

異色測光誤差(分光的誤差)の問題

異色測光誤差については第 6 回“照度計を使用する時の注意点”の註釈≪※1≫分光的誤差および前回(第 9 回)の「CIE平均化LED光度についての問題点(課題)」の項でも少し触れました。異色測光誤差は、照度や光度の測定に限った話ではなく、各種の測光量や測色量等に対して一般的に発生する可能性があります。

測光量の場合には、標準分光視感効率 V ( λ ) 、測色量の場合には等色関数 x ( λ ) , y ( λ ) , z ( λ ) が理論的な評価関数ですが、実際の測光・測色機器(特にフィルタ型の場合)では、これらの理論的評価関数に対して分光応答度特性を完全に一致しきれていない場合が多く、(右図のように)波長域によって応答度誤差が異なるために起こる測定誤差のことを異色測光誤差≪※1≫と称しています。

理論的評価関数に対して実際の測光機器の分光応答度の誤差は、波長域によってプラス方向誤差とマイナス方向誤差がありますので、広い波長範囲に分光分布を持つ白色光源の場合には、結果的に誤差が相殺する方向に作用するのが一般的です。しかし、分光分布の偏りが顕著な非白色光源(赤、緑、青の単色 LED など)を測定する場合には、分光分布が偏在している波長域と測定器の誤差のある波長域とが重なると異色測光誤差が表面化してしまいますので注意が必要です。

なお、これは LED 光源特有の問題という訳ではなく、従来型光源であっても分光分布の偏りが顕著な光源(赤色や青色等の有色光源や、輝線スペクトルを持つ水銀ランプ等の白色光源など)においても言えることですが、LED の場合には単色 LED の種類も多く、必然的にその測定機会も多くなるということもあり、常に頭においておく必要があると言えます。≪※2≫

光学特性の絶対値を問題にする場合には、一般的には、測定原理的に異色測光誤差の発生が僅少である分光型の測光測色機器を用いる方が良いと言えます。

なお、複数の試料光の相対分光分布が同じ場合には、異色測光誤差は双方に対して同じ比率で発生しますので、絶対値にそれほど重きを置かずに、“相対比較”をしたい場合には刺激値直読型(フィルタ型)でも実用上問題にならない場合が殆どであると考えられます。ただし、その際用いる刺激値直読型(フィルタ型)測定器は同一機種であっても個体間での分光応答度が微妙に異なることがありますので、1 台の測定器に限定して比較測定を行うべきです。

LED の輝度測定の不安定要素

LED は発光部エリアが極めて小さいので、輝度の測定には他の光源と比較してどうしてもかなりの誤差が入ってくる傾向が強くなります。本連載の第 7 回「輝度計を使用する時の注意点」で述べましたように、輝度計はファインダー内に示された狭い測定エリア内の“平均” 輝度を測定表示しますが、LED 光源の場合は、発光部面積が非常に小さい場合が多い為、輝度計の狭い測定エリア内でも輝度分布が大きく変化する場合が多く、ちょっとした位置関係の差異で測定値が変動しがちです。クローズアップレンズを用いて光源像を拡大しても測定エリア内の輝度分布を解消しきれるとは限りません。

また、輝度の測定は狭い立体角内に放出される光が測定対象になりますので、前回(第 9 回)の光度測定の場合と同様に試料光源からの配光特性に対する注意が必要です。均等拡散に近いなだらかな配光特性の光源の場合は、輝度測定方向(角度)の差異による輝度測定値の変動は少ないのですが、LED 光源の場合は配光特性が絞られて指向性がかなり強いものも多く、測定方向(角度)のわずかな違いが輝度測定値の差異となり易いと言えます。また、構造的軸、光学的軸、最大光度軸が乖離している場合もあり、測定輝度値が測定方向のちょっとした違い(あるいは試料 LED 光源のセッティングの仕方)に依存して変動してしまうことがあります。

(上記は「輝度」測定について述べましたが、「放射輝度」測定についても全く同じことが言えます。)

LED の全光束測定の問題点

一般に、光源の全光束、すなわち四方八方の全空間に放出される光束の総量を測定する方法としては大きく分けて次の 2 つの方式があります。

【配光測定方式】光源から全周囲へ放出される光束を、光源を中心とする空間球面上の各箇所で測定して 3 次元の配光特性を測定し、そのデータから数値積分計算することによって全光束を算出する方法

【積分球方式】積分球(球形光束計)を使用し、その中心部に試料光源を置いて点灯させ、試料光源からの放出光が球内で均等拡散反射を繰り返した結果として生じる積分球内壁面の照度を測定し、その照度が全光束に比例することを利用して全光束を求める方法≪※3≫

配光測定方式は、光源の種類・形状・構造に関わらず適用可能で、精密に全光束を測定・算出することが可能ですが、ただ、配光を精密に測定するためには、設備的にもかなり大掛かりなきっちりした仕掛けが必要で、暗室内での測定作業となります。また、全方位を分割して測定を繰り返す必要がありますので測定時間が長くかかり、その間光源の点灯状態が安定していることが必要となるなど、測定技術的にも高いレベルが要求されます。

一方、積分球方式は、全方向へ放出される光束を多重均等拡散反射により空間的に平均化してその一部を内壁面照度として測定する訳ですから、全光束値が値付けられた全光束標準光源との比較測定による校正が必要となります。また、球内で反射を繰り返すことにより、試料光源(発光部分および筐体部分)による光の吸収(自己吸収)や、試料光源の支持具や遮光板などによる光の反射・吸収が発生し、測定誤差の要因となるため、その補正が必要となります。≪※4≫

この様に、積分球方式は、全光束基準光源と試料光源との積分球内壁照度の“相対比較”によって試料光源の全光束を求めるため、測定方法として比較的簡便で短時間で測定できることもあり、一般によく使用される方法です。ただ、LED 光源の場合には、以下に述べる“自己吸収”による誤差が問題になる事が多く、注意が必要と言えます。

パッケージに実装された LED 光源の場合、発光部分である LED チップの大きさに対してパッケージの筐体等の非発光部分(電気的・機械的な支持部分)の面積が相対的に大きく、積分球内での多重反射光がそこに当たって吸収される“自己吸収”の比率が全光束標準光源に比較するとかなり大きくなってしまうことが多い為、この自己吸収の補正処理が必要になります。またパッケージの形状も種々あって、自己吸収比率もパッケージ形状に大きく依存するため、自己吸収補正を施したとしても測定値のバラツキは払拭しきれない場合が多いと言えます。

(上記は「全光束」測定について述べましたが、「全放射束」測定についても全く同じことが言えます。)

積分半球による自己吸収誤差の抑制

以上の様な自己吸収に関わる課題に対して、「積分半球」を用いる測定法が開発されています≪※5≫。これは、積分球を真二つに分割し、分割面に平面反射鏡を設けた構造になっています。実物の半球内の像が平面反射鏡に虚像として映し出され、実存する半球と鏡による虚像とで等価的に積分球を構成していることになります。平面反射鏡の中央部(積分半球の中心)から、試料光源の発光部だけを半球内に“顔出し”させ、自己吸収の主要因となる非発光部は平面反射鏡の背後に隠した配置にすることができ、また光源支持具も不要ですので、半球内の多重反射光の自己吸収を非常に少なく抑えることができる訳です。

絶対値測定と相対比較測定

試料光源の光学特性(測光量や放射量)の絶対値を直接測定するためには、その測定量の定義に従って測定条件を厳密に設定し、また測定器も厳密に校正された状態で細心の注意を払って測定する必要がありますので、正確な測定をするためにはかなり大掛かりな測定設備環境(実験機材や実験室環境など)と高度な測定技術を要することになり、誰でも簡単にできるという訳ではありません。これに対して、相対測定は、上記の様な要件を満たした絶対値測定によって特性値が明確に値付けられている基準試料(測光標準光源)を用意して、測定対象試料と測光標準光源を同一測定条件で比較測定することにより、その測定値の相対比から測定対象試料の絶対値を得るという測定手法です。相対比較測定は、(測定量の定義に従った測定条件の設定は必要ですが)測定設備環境が十分とは言えなくても、また測定者の測定技術がそれほど熟練していなくても、単独で絶対値測定を行うのに比較すれば、かなりの精度の測定結果を得ることが可能で、誰でも比較的容易に実施できるということが言えます。(上記で述べました全光束測定において、配光測定方式は絶対値測定、積分球方式は相対比較方式と言えます。)

測光標準 LED の利用

LED 光源の光学特性の測定は、前回(第 9 回)から今回にかけて説明してきました様に、従来型光源とはいささか異なる LED 光源特有の事情の為、測定誤差が入り込み易く、測定・評価結果のバラツキが大きくなってしまう傾向があります。このような課題を抱えているため、特に絶対値を問題にする場合は課題が大きいと言えます。

このような課題に対処する手段として、様々な放射量、測光量に対して絶対値測定によって値付けされた測光標準 LED 光源が供給されています≪※6≫。この測光標準 LED 光源は、特別の駆動用電源装置を有しており、予め定められた所定の駆動条件(電圧、電流)で駆動することは勿論ですが、更に LED チップの温度が周囲温度の影響を受けないように LED チップを所定温度まで加熱制御する温度安定化制御機能を備えています。点灯後、所定時間経過した時点で LED の発光出力は安定しますので、この状態での出力が値付けられている訳です。

この測光標準 LED 光源と試料 LED 光源を同じ測定条件下で相対比較測定することにより試料 LED 光源の絶対値を算出するという訳です。

このような考え方ですから、理屈から言えば、測光標準 LED 光源は試料 LED 光源と同種類(同一相対分光分布)、同一形状寸法であることが求められるのですが、残念乍ら現状は、多種多様に存在する LED 光源に対して、世の中に供給されている測光標準 LED 光源の種類は非常に少なく限定的です。従って、試料 LED 光源の仕様に最も近似した測光標準 LED 光源との比較測定ということに留まらざるを得ないという場合が殆どではないかと思われます。それでも、不十分な測定環境条件下で単独に絶対値測定を行うよりも、正確な絶対値により近い測定結果が比較的容易に得られるということが言えましょう。

以上、細かいことまで含めて、LED 光源の光学特性の測定・評価に関する事情をお話してきましたが、現時点( 2018 年)において、LED 光源の光学特性の絶対値測定の正確さレベルは、従来型光源と比較して、同等レベルまで確立されているかと言えば、残念ながらまだ課題を抱えており、十分とはなかなか言い難い状態と言っても良いかもしれません。継続的にその技術向上の努力が払われていますが、まだ当面はこの状態が続くのではないかと考えられます。

従って、LED 光源を使用する場合、そのシステムでの使用目的、要求精度等の条件に照らして機種を選択し、システムを開発・設計することになりますが、その際、カタログ等に表示された測光量や放射量等の値をそのまま額面通りに受け取るのではなく、或る程度のバラツキ(変動幅)を見込んで検討することが望ましいと言えましょう。

注釈

≪※1≫ 異色測光誤差

試料光の分光分布の差異、すなわち色味の違いによって誤差の発生の仕方が異なることから“異色”測光誤差と呼ばれています。

≪※2≫

異色測光誤差が顕著化し易い例として単色LEDでお話ししましたが、白色 LED の場合であっても、例えば Blue - YAG 型の白色 LED などは励起光成分(青)が突出しているため、異色測光誤差が出やすいと言えます。

≪※3≫ 積分球内面の多重均等拡散反射による内壁面照度の均一化

積分球の内壁面は、白色の均等拡散性高反射率反射面(硫酸バリウム塗装やスペクトラロン等)で構成されています。 光源から放出された光の内、或る方向に進行する光束 A が、壁面上の位置 P に入射すると、( 100 % に近い)高反射率で均等拡散反射されます。

つまり、反射光の配光特性は反射光の進行方向(反射角 θ )の cos θ に比例した光度になっています。 P での反射光は反射角 θ 毎に、球内壁面の別の場所に入射することになりますが、この成分によって生じる内壁面照度は、(ここでは詳細な説明は省略しますが)P での反射角 θ によらず( Q1 の位置でも Q2 の位置でも)一定であることが幾何光学理論によって説明されています。Q1 や Q2 での反射についても P での反射と同様に均等拡散反射となります。この様に、反射光のあらゆる配光成分が壁面に入射する度に繰り返し均等拡散反射を受け続けることになり、その結果、試料光源の配光特性の形状に関わらず、球内壁面上の照度は均一化されることになります。

なお、壁面に設置されたセンサー(照度計)へ試料光源からの直射光が入射すると、その方向の配光の強弱がセンサー位置の照度に直接影響を与えてしまいますので、図中に示した様に遮光板によって直射光をカットし、センサー位置の内壁面照度が多重均等拡散反射成分のみによって構成されるように配慮されています。

≪※4≫

全光束標準光源と試料光源の配光特性が異なる場合には測定誤差が出易くなります。

≪※5≫

積分半球方式は大塚電子株式会社の開発によるものです。

≪※6≫ 測光標準LED光源

分光全放射束標準 LED 、光束・放射束標準 LED 、光度標準 LED 、などが供給されています。これらは、目的とする測光量、放射量に対して、本格的な測定環境の下で高度な測定技術を駆使して絶対値測定を行い、測定体系として国家計量標準に対応付けて校正可能(トレーサブル)な測光量・放射量が値付けされています。

光と色の話 第二部

第10回 LED光学特性評価の注意点(その 2 )

前回は、LED 光源の光学的特性の測定値のバラツキが大きくなる要因として、LED チップのパッケージへの実装に絡む光軸(構造的軸、光学的軸、最大光度軸)の不一致、および、通電点灯時の LED 半導体接合部の温度上昇による発光波長の長波長側へのシフトについてお話ししました。今回は、それ以外の要因についての概要をお話しします。

異色測光誤差(分光的誤差)の問題

異色測光誤差については第 6 回“照度計を使用する時の注意点”の註釈≪※1≫分光的誤差および前回(第 9 回)の「CIE平均化LED光度についての問題点(課題)」の項でも少し触れました。異色測光誤差は、照度や光度の測定に限った話ではなく、各種の測光量や測色量等に対して一般的に発生する可能性があります。

測光量の場合には、標準分光視感効率 V ( λ ) 、測色量の場合には等色関数 x ( λ ) , y ( λ ) , z ( λ ) が理論的な評価関数ですが、実際の測光・測色機器(特にフィルタ型の場合)では、これらの理論的評価関数に対して分光応答度特性を完全に一致しきれていない場合が多く、(右図のように)波長域によって応答度誤差が異なるために起こる測定誤差のことを異色測光誤差≪※1≫と称しています。

理論的評価関数に対して実際の測光機器の分光応答度の誤差は、波長域によってプラス方向誤差とマイナス方向誤差がありますので、広い波長範囲に分光分布を持つ白色光源の場合には、結果的に誤差が相殺する方向に作用するのが一般的です。しかし、分光分布の偏りが顕著な非白色光源(赤、緑、青の単色 LED など)を測定する場合には、分光分布が偏在している波長域と測定器の誤差のある波長域とが重なると異色測光誤差が表面化してしまいますので注意が必要です。

なお、これは LED 光源特有の問題という訳ではなく、従来型光源であっても分光分布の偏りが顕著な光源(赤色や青色等の有色光源や、輝線スペクトルを持つ水銀ランプ等の白色光源など)においても言えることですが、LED の場合には単色 LED の種類も多く、必然的にその測定機会も多くなるということもあり、常に頭においておく必要があると言えます。≪※2≫

光学特性の絶対値を問題にする場合には、一般的には、測定原理的に異色測光誤差の発生が僅少である分光型の測光測色機器を用いる方が良いと言えます。

なお、複数の試料光の相対分光分布が同じ場合には、異色測光誤差は双方に対して同じ比率で発生しますので、絶対値にそれほど重きを置かずに、“相対比較”をしたい場合には刺激値直読型(フィルタ型)でも実用上問題にならない場合が殆どであると考えられます。ただし、その際用いる刺激値直読型(フィルタ型)測定器は同一機種であっても個体間での分光応答度が微妙に異なることがありますので、1 台の測定器に限定して比較測定を行うべきです。

LED の輝度測定の不安定要素

LED は発光部エリアが極めて小さいので、輝度の測定には他の光源と比較してどうしてもかなりの誤差が入ってくる傾向が強くなります。本連載の第 7 回「輝度計を使用する時の注意点」で述べましたように、輝度計はファインダー内に示された狭い測定エリア内の“平均” 輝度を測定表示しますが、LED 光源の場合は、発光部面積が非常に小さい場合が多い為、輝度計の狭い測定エリア内でも輝度分布が大きく変化する場合が多く、ちょっとした位置関係の差異で測定値が変動しがちです。クローズアップレンズを用いて光源像を拡大しても測定エリア内の輝度分布を解消しきれるとは限りません。

また、輝度の測定は狭い立体角内に放出される光が測定対象になりますので、前回(第 9 回)の光度測定の場合と同様に試料光源からの配光特性に対する注意が必要です。均等拡散に近いなだらかな配光特性の光源の場合は、輝度測定方向(角度)の差異による輝度測定値の変動は少ないのですが、LED 光源の場合は配光特性が絞られて指向性がかなり強いものも多く、測定方向(角度)のわずかな違いが輝度測定値の差異となり易いと言えます。また、構造的軸、光学的軸、最大光度軸が乖離している場合もあり、測定輝度値が測定方向のちょっとした違い(あるいは試料 LED 光源のセッティングの仕方)に依存して変動してしまうことがあります。

(上記は「輝度」測定について述べましたが、「放射輝度」測定についても全く同じことが言えます。)

LED の全光束測定の問題点

一般に、光源の全光束、すなわち四方八方の全空間に放出される光束の総量を測定する方法としては大きく分けて次の 2 つの方式があります。

【配光測定方式】光源から全周囲へ放出される光束を、光源を中心とする空間球面上の各箇所で測定して 3 次元の配光特性を測定し、そのデータから数値積分計算することによって全光束を算出する方法

【積分球方式】積分球(球形光束計)を使用し、その中心部に試料光源を置いて点灯させ、試料光源からの放出光が球内で均等拡散反射を繰り返した結果として生じる積分球内壁面の照度を測定し、その照度が全光束に比例することを利用して全光束を求める方法≪※3≫

配光測定方式は、光源の種類・形状・構造に関わらず適用可能で、精密に全光束を測定・算出することが可能ですが、ただ、配光を精密に測定するためには、設備的にもかなり大掛かりなきっちりした仕掛けが必要で、暗室内での測定作業となります。また、全方位を分割して測定を繰り返す必要がありますので測定時間が長くかかり、その間光源の点灯状態が安定していることが必要となるなど、測定技術的にも高いレベルが要求されます。

一方、積分球方式は、全方向へ放出される光束を多重均等拡散反射により空間的に平均化してその一部を内壁面照度として測定する訳ですから、全光束値が値付けられた全光束標準光源との比較測定による校正が必要となります。また、球内で反射を繰り返すことにより、試料光源(発光部分および筐体部分)による光の吸収(自己吸収)や、試料光源の支持具や遮光板などによる光の反射・吸収が発生し、測定誤差の要因となるため、その補正が必要となります。≪※4≫

この様に、積分球方式は、全光束基準光源と試料光源との積分球内壁照度の“相対比較”によって試料光源の全光束を求めるため、測定方法として比較的簡便で短時間で測定できることもあり、一般によく使用される方法です。ただ、LED 光源の場合には、以下に述べる“自己吸収”による誤差が問題になる事が多く、注意が必要と言えます。

パッケージに実装された LED 光源の場合、発光部分である LED チップの大きさに対してパッケージの筐体等の非発光部分(電気的・機械的な支持部分)の面積が相対的に大きく、積分球内での多重反射光がそこに当たって吸収される“自己吸収”の比率が全光束標準光源に比較するとかなり大きくなってしまうことが多い為、この自己吸収の補正処理が必要になります。またパッケージの形状も種々あって、自己吸収比率もパッケージ形状に大きく依存するため、自己吸収補正を施したとしても測定値のバラツキは払拭しきれない場合が多いと言えます。

(上記は「全光束」測定について述べましたが、「全放射束」測定についても全く同じことが言えます。)

積分半球による自己吸収誤差の抑制

以上の様な自己吸収に関わる課題に対して、「積分半球」を用いる測定法が開発されています≪※5≫。これは、積分球を真二つに分割し、分割面に平面反射鏡を設けた構造になっています。実物の半球内の像が平面反射鏡に虚像として映し出され、実存する半球と鏡による虚像とで等価的に積分球を構成していることになります。平面反射鏡の中央部(積分半球の中心)から、試料光源の発光部だけを半球内に“顔出し”させ、自己吸収の主要因となる非発光部は平面反射鏡の背後に隠した配置にすることができ、また光源支持具も不要ですので、半球内の多重反射光の自己吸収を非常に少なく抑えることができる訳です。

絶対値測定と相対比較測定

試料光源の光学特性(測光量や放射量)の絶対値を直接測定するためには、その測定量の定義に従って測定条件を厳密に設定し、また測定器も厳密に校正された状態で細心の注意を払って測定する必要がありますので、正確な測定をするためにはかなり大掛かりな測定設備環境(実験機材や実験室環境など)と高度な測定技術を要することになり、誰でも簡単にできるという訳ではありません。これに対して、相対測定は、上記の様な要件を満たした絶対値測定によって特性値が明確に値付けられている基準試料(測光標準光源)を用意して、測定対象試料と測光標準光源を同一測定条件で比較測定することにより、その測定値の相対比から測定対象試料の絶対値を得るという測定手法です。相対比較測定は、(測定量の定義に従った測定条件の設定は必要ですが)測定設備環境が十分とは言えなくても、また測定者の測定技術がそれほど熟練していなくても、単独で絶対値測定を行うのに比較すれば、かなりの精度の測定結果を得ることが可能で、誰でも比較的容易に実施できるということが言えます。(上記で述べました全光束測定において、配光測定方式は絶対値測定、積分球方式は相対比較方式と言えます。)

測光標準 LED の利用

LED 光源の光学特性の測定は、前回(第 9 回)から今回にかけて説明してきました様に、従来型光源とはいささか異なる LED 光源特有の事情の為、測定誤差が入り込み易く、測定・評価結果のバラツキが大きくなってしまう傾向があります。このような課題を抱えているため、特に絶対値を問題にする場合は課題が大きいと言えます。

このような課題に対処する手段として、様々な放射量、測光量に対して絶対値測定によって値付けされた測光標準 LED 光源が供給されています≪※6≫。この測光標準 LED 光源は、特別の駆動用電源装置を有しており、予め定められた所定の駆動条件(電圧、電流)で駆動することは勿論ですが、更に LED チップの温度が周囲温度の影響を受けないように LED チップを所定温度まで加熱制御する温度安定化制御機能を備えています。点灯後、所定時間経過した時点で LED の発光出力は安定しますので、この状態での出力が値付けられている訳です。

この測光標準 LED 光源と試料 LED 光源を同じ測定条件下で相対比較測定することにより試料 LED 光源の絶対値を算出するという訳です。

このような考え方ですから、理屈から言えば、測光標準 LED 光源は試料 LED 光源と同種類(同一相対分光分布)、同一形状寸法であることが求められるのですが、残念乍ら現状は、多種多様に存在する LED 光源に対して、世の中に供給されている測光標準 LED 光源の種類は非常に少なく限定的です。従って、試料 LED 光源の仕様に最も近似した測光標準 LED 光源との比較測定ということに留まらざるを得ないという場合が殆どではないかと思われます。それでも、不十分な測定環境条件下で単独に絶対値測定を行うよりも、正確な絶対値により近い測定結果が比較的容易に得られるということが言えましょう。

以上、細かいことまで含めて、LED 光源の光学特性の測定・評価に関する事情をお話してきましたが、現時点( 2018 年)において、LED 光源の光学特性の絶対値測定の正確さレベルは、従来型光源と比較して、同等レベルまで確立されているかと言えば、残念ながらまだ課題を抱えており、十分とはなかなか言い難い状態と言っても良いかもしれません。継続的にその技術向上の努力が払われていますが、まだ当面はこの状態が続くのではないかと考えられます。

従って、LED 光源を使用する場合、そのシステムでの使用目的、要求精度等の条件に照らして機種を選択し、システムを開発・設計することになりますが、その際、カタログ等に表示された測光量や放射量等の値をそのまま額面通りに受け取るのではなく、或る程度のバラツキ(変動幅)を見込んで検討することが望ましいと言えましょう。

注釈

≪※1≫ 異色測光誤差

試料光の分光分布の差異、すなわち色味の違いによって誤差の発生の仕方が異なることから“異色”測光誤差と呼ばれています。

≪※2≫

異色測光誤差が顕著化し易い例として単色LEDでお話ししましたが、白色 LED の場合であっても、例えば Blue - YAG 型の白色 LED などは励起光成分(青)が突出しているため、異色測光誤差が出やすいと言えます。

≪※3≫ 積分球内面の多重均等拡散反射による内壁面照度の均一化

積分球の内壁面は、白色の均等拡散性高反射率反射面(硫酸バリウム塗装やスペクトラロン等)で構成されています。 光源から放出された光の内、或る方向に進行する光束 A が、壁面上の位置 P に入射すると、( 100 % に近い)高反射率で均等拡散反射されます。

つまり、反射光の配光特性は反射光の進行方向(反射角 θ )の cos θ に比例した光度になっています。 P での反射光は反射角 θ 毎に、球内壁面の別の場所に入射することになりますが、この成分によって生じる内壁面照度は、(ここでは詳細な説明は省略しますが)P での反射角 θ によらず( Q1 の位置でも Q2 の位置でも)一定であることが幾何光学理論によって説明されています。Q1 や Q2 での反射についても P での反射と同様に均等拡散反射となります。この様に、反射光のあらゆる配光成分が壁面に入射する度に繰り返し均等拡散反射を受け続けることになり、その結果、試料光源の配光特性の形状に関わらず、球内壁面上の照度は均一化されることになります。

なお、壁面に設置されたセンサー(照度計)へ試料光源からの直射光が入射すると、その方向の配光の強弱がセンサー位置の照度に直接影響を与えてしまいますので、図中に示した様に遮光板によって直射光をカットし、センサー位置の内壁面照度が多重均等拡散反射成分のみによって構成されるように配慮されています。

≪※4≫

全光束標準光源と試料光源の配光特性が異なる場合には測定誤差が出易くなります。

≪※5≫

積分半球方式は大塚電子株式会社の開発によるものです。

≪※6≫ 測光標準LED光源

分光全放射束標準 LED 、光束・放射束標準 LED 、光度標準 LED 、などが供給されています。これらは、目的とする測光量、放射量に対して、本格的な測定環境の下で高度な測定技術を駆使して絶対値測定を行い、測定体系として国家計量標準に対応付けて校正可能(トレーサブル)な測光量・放射量が値付けされています。